数字迷宫中的人性倒计时:闯红灯查询背后的文明悖论

清晨七点半的城市十字路口,红灯亮起,行人脚步却未停歇。西装革履的上班族、背着书包的学生、提着菜篮的老人,组成了一支默契的“闯红灯大军”。这不是个别现象,而是中国城市每日上演的常态。据统计,某一线城市单个路口日均闯红灯人次高达3000,相当于每分钟就有2人违法通行。在这样的现实背景下,“如何最快查询闯红灯记录”成为搜索引擎上的热门问题,背后折射出的不仅是技术需求,更是一场关于现代文明与规则意识的深层对话。

人们探寻闯红灯查询的快捷方式,本质上是在寻找规避惩罚的路径。手机APP、交管12123平台、微信公众号——这些数字时代的高效工具本应是培养公民意识的助手,却异化为“查漏补缺”的捷径。这种心态暴露了当下规则遵守的功利性特征:人们不在意为规则本身而遵守,而是为避免惩罚才不得已为之。柏拉图在《理想国》中早已警示:“一个人如果认为正义本身不值得追求,他只关心正义带来的回报和避免的惩罚,那么他永远不会真正正义。”

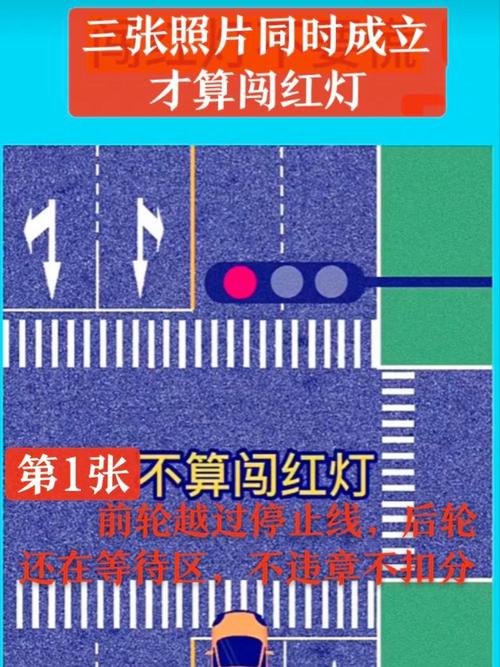

数字监控技术的飞速发展创造了前所未有的透明社会。高清摄像头、人脸识别、大数据分析构建起天网般的交通监督系统。某市启用“智能行人过街系统”后,一周内抓拍闯红灯行为近万起,效率是人工执勤的百倍。技术确实创造了查询的便捷——输入身份证号,三秒内即可获知自己的交通违法记录。但这种技术便利是否转化为文明自觉?数据显示,在严格执法的头三个月后,闯红灯率下降75%,但半年后又回升至原水平的60%。这表明外部强制的约束力会随时间衰减,除非内化为自觉行为。

比较东西方的交通文化差异令人深思。在德国、日本等国家,即使深夜无车,行人也会静候绿灯。这种习惯非一朝一夕形成,而是源于系统性的公民教育和社会氛围的长期熏陶。反观我们,“中国式过马路”的集体无意识背后,是规则教育的形式化与执行的选择性。当我们热衷于寻找查询闯红灯的最快 *** 时,某种程度上是在参与构建一种“逃避文化”,而非“遵守文化”。

从更深层看,闯红灯现象是现代性困境的微观缩影。在快节奏的都市生活中,“时间焦虑”驱使人们不断压缩每个环节:赶地铁、赶电梯、赶红灯。社会学家哈特穆特·罗萨的“社会加速”理论在此得到验证:科技本应节省时间,却反而让我们的生活节奏越来越快,甚至到了不惜冒险闯红灯的地步。这种异化现象提示我们:需要反思的不是如何更快查询违章,而是为何我们活得如此匆忙。

构建真正的交通文明,需要超越技术治理的思维定式。深圳某小学开展的“交通文明小卫士”项目值得借鉴:孩子们不仅学习交通规则,更通过实地调研分析闯红灯原因,提出设置合理绿灯时长、优化路口设计等建议。这种参与式教育比单纯罚款更能培养内在规则意识。 *** 部门也应当转变思路,从单纯惩罚到合理引导,比如根据人流数据动态调整红绿灯间隔,让守规则不再意味着漫长等待。

当我们再次搜索“闯红灯最快的查询 *** ”时,或许应该先暂停片刻,反问自己:我们真正需要的真的是逃避处罚的技巧吗?抑或是一种能让内心安宁的生活节奏?一个路口的红绿灯不仅是交通信号,更是文明程度的试金石。在每个红灯前的等待中,我们等待的不是通行的许可,而是内心与规则的对话机会。

数字时代提供了查询违章的极致便捷,但文明社会的建设没有捷径可走。最快查询闯红灯的 *** 固然值得了解,但更重要的或许是培养那种即使无人监督、即使万分匆忙也坚守规则的精神品质。唯有当守规则成为内在需求而非外部强制时,我们才能真正拥有畅通无阻的文明之路。

资讯网

资讯网