土地之殇与赔偿之衡:征收补偿标准背后的文明刻度

当推土机的轰鸣声划破乡村的宁静,当测量仪的红色光点游走于世代耕种的土地,一场关乎家园、记忆与生存的变革正在中国大地上演。土地征收作为城镇化进程中的必然环节,其补偿标准明细不仅是一纸冷冰冰的行政文件,更是测量社会文明程度的重要标尺,是连接传统农耕文明与现代城市文明的关键桥梁。

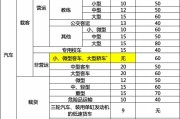

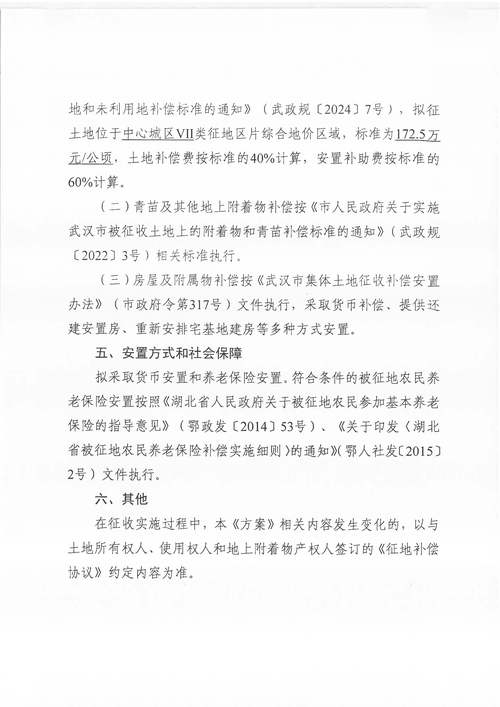

我国土地征收补偿标准历经了从模糊到清晰、从单一到多元的演变轨迹。早期的补偿往往侧重于土地本身的农业生产价值,计算方式相对简单粗放。随着《物权法》《土地管理法》等一系列法律法规的完善,特别是近年来各地陆续出台的征收补偿实施细则,逐渐形成了以“公平、合理、及时”为原则的补偿框架。当前主流补偿模式通常包含:土地补偿费、安置补助费、地上附着物及青苗补偿费,以及被征地农民的社会保障费用等四个主要部分。其中值得关注的是,部分地区已开始探索“区片综合地价”制度,综合考虑土地区位、供求关系、经济社会发展水平等因素,使补偿标准更加科学化、市场化。

然而,标准的明细化背后仍隐藏着诸多现实困境。在广大农村地区,土地不仅是生产资料,更承载着农民的社会保障功能与情感价值。现行补偿标准虽在不断提高,但与土地非农使用后的增值收益相比仍存在差距,“一夜暴富”与“补偿不足”的现象同时存在,折射出分配机制的深层次矛盾。部分农民面临“拿钱走人”后难以融入城市生活的窘境,货币化补偿难以完全替代土地提供的长期生计保障。而那些世代传承的乡土文化、村落共同体意识,更是无法用货币衡量的损失。

纵观全球,土地征收补偿的国际经验为我们提供了多元视角。日本实行“相当补偿”原则,不仅补偿土地客观价值,还考虑因征收造成的附带损失;德国严格遵循“市场价值”标准,并设有详细的价值评估机制;英国则特别强调程序公正,赋予土地权利人充分的参与权和异议权。这些国家的共同特点是将土地权益视为公民核心财产权的一部分,通过司法审查、独立评估等制度设计确保补偿的公平性。这些经验启示我们:健全的补偿机制不仅需要科学的标准制定,更需要透明的程序保障和有效的权利救济渠道。

构建具有中国特色的土地征收补偿体系,需要在法治框架下寻求多重价值的平衡。一方面应进一步完善市场化的价值评估机制,使补偿标准真实反映土地的经济价值和发展权价值;另一方面需创新补偿方式,探索留地安置、股权分红、就业扶持等多元化补偿模式,帮助失地农民实现可持续生计。最重要的是确立“以人为本”的补偿理念,在制定标准时充分考虑农民的长远发展需求和文化心理适应,让征收过程不仅合法合规,更合情合理。

土地征收补偿标准明细的演进史,某种程度上也是一部社会文明的发展史。它记录着我们如何从单纯追求经济效率到逐步重视社会公平,从侧重物质补偿到关注人文关怀的价值转变。每一份补偿协议的背后,都是传统与现代的对话,是个体与集体的博弈,是发展与保护的平衡。唯有在法治轨道上不断优化这项制度,才能让土地征收真正成为推动社会进步的和谐之力,让每一寸土地的权利得到应有的尊重,让每一个离开土地的人都能有尊严地走向新生活。

资讯网

资讯网