安居沪上:租房补贴政策下的城市温度与青年梦想

外滩的钟声敲响清晨,陆家嘴的玻璃幕墙映照之一缕阳光,这座城市以永不疲倦的姿态迎接着新的一天。然而在这光鲜的表象之下,无数怀揣梦想的年轻人正为“居者有其屋”的基本需求而奔波劳碌。上海,这座国际化大都市,以其独特的包容性与创新精神,通过租房补贴政策,正在编织一张既务实又充满温度的社会安全网,让更多人才能够在这片热土上安心扎根,勇敢追梦。

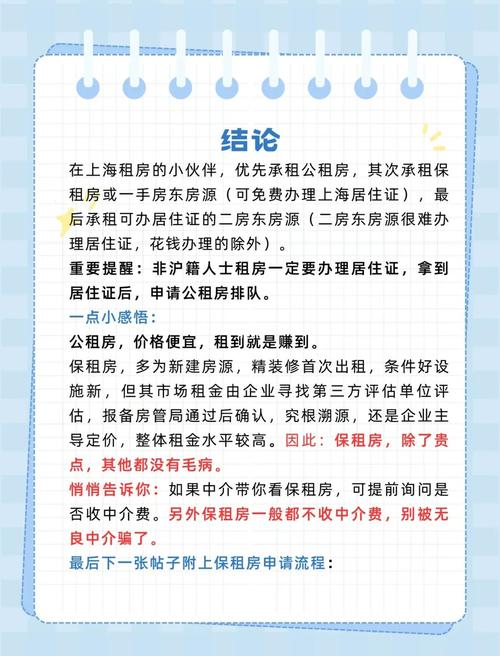

上海租房补贴政策并非简单的财政转移支付,而是一套精密设计的社会系统工程。该政策通常面向符合一定条件的新就业职工、外来务工人员和青年人才等群体,根据申请人的收入水平、家庭规模和市场租金情况,提供分档分级的租金支持。申请流程通过“一网通办”数字化平台实现,大大提高了政策可达性与执行效率。这种既注重公平又兼顾效率的设计,反映了上海作为改革开放排头兵的治理智慧。

政策的表层是经济支持,深层则是城市发展哲学的体现。上海深知人才是城市发展的之一资源,而居住成本往往是人才留存的更大障碍。据统计,上海房租收入比长期维持在30%以上高位,对于初入社会的青年群体更是高达50%左右。租房补贴通过减轻这一负担,实质上是在投资城市的人力资本,为创新驱动发展战略提供基础性保障。这种将社会保障与经济发展有机结合的政策思路,展现了超大城市治理的现代性转型。

从受惠者视角看,租房补贴带来的不仅是经济压力的减轻,更是心理安全感的提升。一位受益于该政策的年轻设计师坦言:“每月800元的补贴可能不算巨大数字,但它代表的是这座城市对我的接纳和认可,让我感受到自己不再是漂泊的异乡人。”这种归属感的建立,对于促进新市民的社会融入、激发其创造活力具有不可替代的作用。政策的人文关怀在这里转化为具体的生活体验,强化了市民与城市之间的情感联结。

任何政策都不可能完美无缺,上海租房补贴在实施过程中也面临诸多挑战。资格认定的精确性、补贴标准的动态调整、区域间平衡性等问题都需要持续优化。特别是随着数字经济的发展,新型就业形态下的灵活就业人员如何被纳入保障体系,成为政策完善的新课题。上海通过建立定期评估机制、引入第三方监督、搭建公众参与平台等方式,不断推动政策的精细化发展,这种开放、创新的态度本身即是海派文化的生动体现。

展望未来,上海租房补贴政策的发展趋势将更加注重系统集成与智能精准。通过与人才公寓、保障性租赁住房等政策的协同配合,形成多层次、全覆盖的住房保障体系;通过大数据、人工智能等技术的应用,实现从“人找政策”到“政策找人”的转变;通过长三角一体化进程,探索区域间政策衔接与互认的可能。这些创新不仅服务于上海自身发展,也为中国特大城市的住房保障体系提供了可资借鉴的“上海方案”。

黄浦江水流淌不息,见证着这座城市的变迁与成长。在上海迈向卓越全球城市的征程中,租房补贴这类看似细微的政策,实则承载着“人民城市为人民”的重要理念。它如同一条纽带,连接着个体梦想与城市未来,体现着发展效率与社会公平的平衡艺术。当夜幕降临,万家灯火中那些因政策支持而安心居住的年轻人,正在为这座城市注入源源不断的活力与创意——这或许就是现代都市治理最动人的画面:既有高楼林立的硬实力,也有民生关怀的软温度。

资讯网

资讯网