权力的微光:当12320成为医患关系的调解者

在白色巨塔的阴影下,曾有一位患者手握病历,眼中交织着希望与愤怒。医生诊断的争议、费用的困惑、态度的不满,这些医疗旅程中的坎坷,最终汇聚成一个问题:“打12320投诉医生有用吗?”这不仅是关于一个 *** 号码的疑问,更是对当代中国医患关系调解机制的有效性拷问。

12320卫生热线,作为国家卫生健康委员会主办的公共服务平台,理论上构建了患者与医疗管理系统之间的直达通道。它象征着医疗体系对公众监督的开放性承诺,体现了将医患矛盾纳入制度化解决轨道的努力。从纸面上看,这是一个完美的设计:不满意的患者不再需要采取极端手段,而是可以通过合法渠道表达诉求、寻求解决方案。

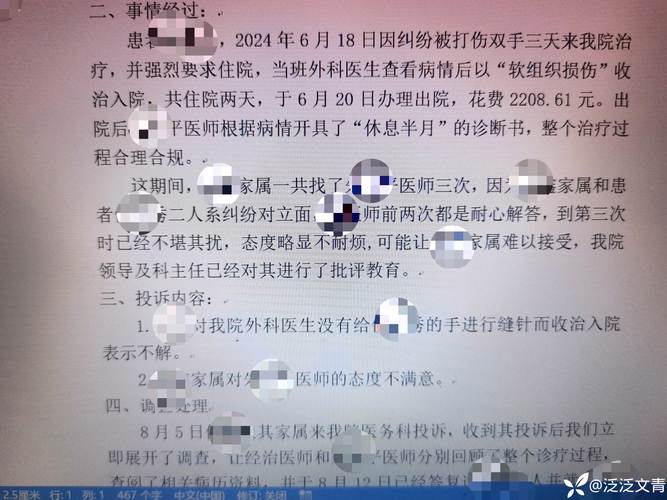

然而现实往往比理论复杂。那些拨打过12320的热线的人们,他们的体验绘出了一幅更为复杂的图景。有人欣喜于问题的迅速解决,感受到了系统的高效与公正;有人却经历了冗长的等待、模糊的回复甚至石沉大海的无奈。这种差异并非偶然,它揭示了制度理想与实践落地之间的鸿沟。

投诉的有效性取决于多重因素。投诉事项的具体性至关重要——针对明确违规行为的投诉远比主观感受的抱怨更容易得到处理;证据的完整性构成了投诉的基石,没有病历、*或录音等证据支撑的投诉往往难以推进;当地卫生行政部门的执行力度更是关键变量,同样的投诉在不同地区可能得到截然不同的响应。

更深层看,12320热线反映的是我国医患关系调解机制的演进与困境。在传统社会中,医患关系建立在“医者仁心”的道德约束上;而在现代医疗体系中,这种关系逐渐被制度化和法制化。12320正是这种制度化的产物,它试图将可能激化的矛盾纳入理性解决的框架。然而任何制度都无法完全摆脱执行者主观因素的影响,这也解释了为何投诉效果存在差异。

现实中,医患纠纷的解决往往走向两个极端:要么患者忍气吞声,放弃 *** ;要么冲突升级演变成暴力伤医事件。12320热线的设立正是为了在这两个极端之间开辟一条中间道路——让患者有权发声,让问题有渠道解决,让冲突能够降温。从这个意义上说,无论具体投诉结果如何,热线的存在本身就有其价值。

要使12320热线真正发挥作用,需要系统性的改进:提高热线服务的专业化水平,确保工作人员既懂医疗又懂法律;建立透明的处理流程和反馈机制,让投诉者能够跟踪进展;加强与医疗机构的联动,确保投诉能够得到实质性的处理而非形式上的回应。

作为患者,在拨打12320前也需要做好充分准备:明确投诉的具体对象和诉求,收集和整理相关证据,保持理性沟通的态度。同时也要认识到,不是所有医疗不满都构成投诉理由——医学本身具有不确定性,治疗效果不佳不一定意味着医疗过错。

回到最初的问题——“打12320投诉医生有用吗?”答案不是简单的“是”或“否”。12320不是*,无法打开所有医患矛盾之锁;但它也不是无用的摆设,而是患者权利保障体系中的重要一环。它的有效性既取决于制度设计的完善程度,也依赖于我们每个人的理性使用。

在构建和谐医患关系的漫长旅程中,12320热线犹如一盏微灯,虽不能照亮所有黑暗角落,但确实为那些在医疗系统中感到无助的人们提供了一线光明。当我们学会正确使用这种机制,当机制本身不断优化完善,这点点微光终将汇聚成推动医疗环境改善的力量洪流。

资讯网

资讯网