血脉的回响:家传剧情中的文化密码与情感共振

那是一个周末的夜晚,全家三代人围坐在电视机前,等待着《家传》最新一集的播出。奶奶特意提前半小时结束了她的广场舞,父亲推掉了应酬,孩子们也早早写完作业。当片头曲响起,熟悉的旋律让每个人都安静下来,仿佛在进行一场无声的仪式。这种观剧场景,正在无数中国家庭中上演。《家传》不仅仅是一部电视剧,它已成为连接家人情感的纽带,成为我们共同的文化记忆。

《家传》以周家三代人的命运变迁为主线,通过细腻的叙事和饱满的人物塑造,展现了中国家庭在时代洪流中的坚守与蜕变。该剧之所以能够引发如此广泛的共鸣,正是因为它触动了中国人血脉深处最柔软的部分——对“家”的眷恋与守护。

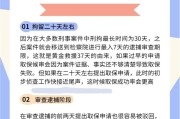

之一集《老槐树下》从1980年代的小院讲起。周家老爷子坐在槐树下擦拭着祖传的怀表,这个动作贯穿全剧,成为家族记忆的象征性符号。怀表不仅是时间的度量,更是家族历史的见证者。这一集中,高考恢复后的大儿子志远即将赴京求学,临行前父亲将怀表塞入他的行囊:“无论走多远,别忘了家的时间。”这个场景让许多观众泪目,它触动了中国人对离乡与归家这一永恒命题的复杂情感。

随着剧情推进,《家传》巧妙地将家庭故事编织进改革开放的时代画卷中。第十集《春潮涌动》里,二女儿志华毅然南下经商,与保守的父亲产生激烈冲突。“时代变了,爸!”志华的这句台词背后,是传统与现代价值观的碰撞。令人称道的是,编剧没有简单评判对错,而是通过餐桌对话、邻里闲谈等日常场景,展现了两代人互相理解的过程。这种处理方式让观众在角色身上看到了自己的影子。

第二十八集《根脉相连》可谓全剧的情感 *** 。周家老宅面临拆迁,分散各地的子女纷纷赶回。老爷子召集全家人在老槐树下拍了一张全家福,然后平静地说:“房子会拆,但家不会散。”这一刻,家族记忆从物理空间转移到了精神领域,完成了现代性转换。这一集的深刻之处在于,它回答了当代中国人的集体困惑:在快速城市化的进程中,我们如何安放那份对“根”的渴望?

《家传》的成功不仅在于其情感张力,更在于它对家庭关系的深度挖掘。剧中没有完美无缺的角色:父亲固执却深情,母亲唠叨但坚韧,子女们各有缺点却都在成长。这种真实感让观众产生强烈的代入感。许多家庭在观剧后开始了自己的“家庭会议”,讨论剧情的同时也交流了彼此的想法。有观众在网上留言:“看了《家传》,我主动给三年没说话的弟弟打了 *** 。”

该剧的文化意义远超娱乐范畴。在个体主义日益盛行的当下,《家传》重新唤起了人们对集体记忆的重视;在家庭结构多元化的时代,它引发了关于“家”的本质的思考。每一集结尾处的那句“家有千般模样,爱是唯一答案”,已经成为社会流行语,传递着温暖向上的价值观。

当屏幕上周家人围坐吃饭时,很多观众家的饭菜香味也正飘散在客厅里;当剧中人经历悲欢离合时,观众也在同步思考自己的家庭关系。这种奇妙的共鸣现象,正是《家传》最珍贵的价值——它不仅讲述家庭故事,更在创造着新的家庭记忆。在这个意义上,《家传》已经超越了电视剧的范畴,成为当代中国文化图景中一道温暖而深刻的风景。

老槐树会老去,老房子会拆迁,但通过故事的传承,家的精神将永远延续。《家传》分集剧情就像一颗颗珍珠,串联起中国人共同的情感记忆,在时代变迁中守护着那些不该遗失的温暖与坚守。

资讯网

资讯网