数字时代的罪与罚:《死亡通知单》与正义的永恒迷思

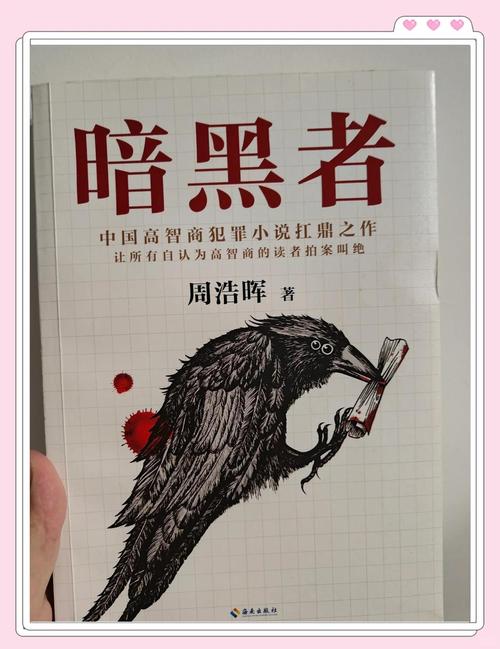

在点击“《死亡通知单 *** 》”搜索按钮的瞬间,我们已悄然成为这个时代文化消费模式的共谋者。周浩晖的《死亡通知单》系列以其错综复杂的罪案叙事和深邃的心理探索,在 *** 文学领域刻下了独特印记。然而当读者们热衷于寻找 *** 资源时,或许未曾意识到,我们追逐的不仅是一个悬疑故事,更是一面映照当代社会正义焦虑的镜子。

《死亡通知单》构建了一个游走于法律边缘的“执法者”形象——Eumenides。这个自命为正义代行者的角色,以私刑的方式惩罚那些逃脱法律制裁的恶人。作品巧妙地将读者置于道德的两难境地:我们既震惊于其暴力手段,又不禁为这种“快意恩仇”暗自叫好。这种心理反应绝非偶然,它揭示了现代社会普遍存在的一种困境——当制度正义迟延或失效时,个体对正义的渴望将何去何从?

在数字化阅读成为主流的时代,《死亡通知单》的 *** 现象本身构成了一个值得玩味的隐喻。作品内容探讨的是对正式司法系统的规避与替代,而读者寻找非正式渠道下载文本的行为,同样是对正式版权体系的一种绕过。这种平行关系令人不禁思索:我们是否都在某些时刻,成为了某种程度的Eumenides?当我们认为正版书籍价格过高或获取不便时,便自行实施了“数字正义”,为自己找到了获取文本的“合理”途径。

司法系统与私力救济之间的张力是人类社会永恒的命题。《死亡通知单》将这一命题极端化、戏剧化,让我们看到当一个人同时扮演侦探、检察官、法官和行刑者多重角色时,即便初衷崇高,也难免堕入权力的腐蚀与绝对正义的虚妄。Eumenides的角色最初令人同情,最终却令人恐惧,这一转变过程本身就是对私刑正义最有力的批判。

现实生活中,我们或许不会采取Eumenides那样的极端行为,但那种对“纯粹正义”的渴望却普遍存在。在社交媒体上,我们时常看到人们对某些事件一边倒的道德审判;在 *** 论坛中,未经证实的指控往往引发大规模的数字围剿。这些现象与《死亡通知单》所描绘的故事有着微妙而真切的共鸣——我们都渴望一个善恶分明、报应迅速的世界,尽管这种渴望可能引领我们走向危险的简化主义。

法律的滞后性与不完备性不应成为私刑正当化的理由,而应是推动司法改革的动力。《死亡通知单》的价值不在于为私刑提供辩护,而在于促使我们反思:如何建立一个更加响应人民正义感的司法系统?如何让法律不仅体现为冷冰冰的条文,而是成为流淌着温度的社会共识?

站在数字时代的十字路口,当我们搜索“《死亡通知单 *** 》”时,我们追求的或许不只是免费阅读的经济便利,更是一种对正义即刻满足的心理需求。然而真正值得下载并存入心灵的,应是那种对法治精神的坚守与对程序正义的尊重——即便它不如私刑来得痛快淋漓,却是文明社会不可或缺的基石。

《死亡通知单》最终留给我们的,或许不是关于正义为何的简单答案,而是如何与正义的不完美共存的深刻思考。在这个意义上,每个人心中都有一张死亡通知单——上面写着的不是他人的罪状,而是我们自己关于正义与暴力、法律与道德、理想与现实之间的永恒抉择。

资讯网

资讯网