木隶:汉字中的奴隶符号与权力的微观物理学

在汉字庞大的家族中,"隶"字是一个令人不安的存在。这个字最初指代奴隶,后来演变为"隶属"、"隶书"等含义,其字形本身就是一个关于权力与服从的微型剧场。当我们凝视"隶"字的结构——上部是"罒"(网),下部是"示"(祭祀)——我们看到的不仅是一个简单的文字符号,而是一整套古代权力运作机制的密码。这个字如同一把钥匙,为我们打开了理解中国古代社会权力结构的一扇隐秘之门。

"隶"字最早见于甲骨文,其原始形态生动展现了一个被捕获的人形。在商周时期,"隶"指战争俘虏转化而来的奴隶,是社会更底层的存在。这些奴隶被剥夺了人格,成为主人的财产,可以被买卖、赏赐甚至殉葬。值得注意的是,"隶"字上部的"罒"(网)象征着捕获与控制,下部的"示"则暗示着这些被捕获者最终成为祭祀的牺牲品。这种字形构造本身就是一种暴力美学的体现——权力通过文字的形式被永恒化、自然化。法国思想家福柯曾指出,权力不仅通过暴力实现,更通过知识的形式渗透到社会肌理中。"隶"字的演变史正是这一过程的绝佳例证。

随着时间推移,"隶"的含义发生了微妙而深刻的变化。在秦汉时期,"隶"不再仅指奴隶,而衍生出"隶属"、"附属"的含义,并特指一种新的书写体——隶书。这种语义扩展绝非偶然,它反映了权力运作方式的转型。当秦始皇统一六国后,需要一种比篆书更简便的字体来处理庞大的行政文书,隶书应运而生。这种书写革命使得权力能够更高效地渗透到帝国的每一个角落。隶书之所以被称为"隶",正是因为它是下层书吏(某种程度上也是权力的奴隶)使用的字体。这里出现了一个耐人寻味的悖论:书写——这一本应象征文明与自由的行为——却成为了权力规训的工具。德国哲学家海德格尔认为"语言是存在之家",而在中国古代,"隶"字的演变却告诉我们,这个"家"可能从一开始就被权力所构筑。

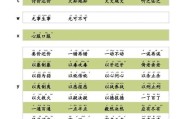

"隶"字与其他汉字的组合形成了一张庞大的语义 *** ,共同构建了中国传统社会的权力话语体系。"隶属"表示从属关系,"奴隶"指丧失自由的人,"隶书"是官方文书的标准字体。这些词汇编织出一张无形的权力之网,将每个人定位于特定的社会坐标上。尤其值得注意的是"隶变"这一文字学术语,它指汉字从小篆到隶书的演变过程。这种"变"表面上是书写形式的简化,实质却是权力对文字——进而对思维——的重新编码。当权力决定什么字该如何写时,它也在决定什么思想该如何表达。俄国文学理论家巴赫金指出,语言从来不是中立的,而是各种社会力量斗争的场域。"隶"字及其衍生词汇正是这种斗争的物质痕迹。

将"隶"字置于现代语境下审视,我们会发现其象征意义并未随着奴隶制的消亡而消失。当代社会中,各种形式的"奴役"依然存在——资本的奴役、消费主义的奴役、技术的奴役、官僚体系的奴役。法国社会学家布迪厄的"符号暴力"理论告诉我们,现代权力往往通过文化符号实现其控制,而不再依赖 *** 的暴力。"996工作制"下的白领、被算法控制的外卖骑手、陷入内卷竞争的学生,某种意义上都是新时代的"隶"——他们或许不再被有形之网捕获,却被无形的权力 *** 牢牢束缚。这种束缚如此自然化,以至于我们很少质疑其合理性,就像古人很少质疑"隶"字结构背后的暴力逻辑一样。

解构"隶"字的过程,实际上是对权力微观物理学的一次解剖。当我们意识到"隶"字上部那张无形的网,我们才开始看到日常生活中那些被视为理所当然的权力关系。这种觉醒是反抗的之一步,正如福柯所言:"哪里有权力,哪里就有抵抗。"对"隶"字的批判性阅读,本质上是一种文化祛魅的过程,它剥去了权力自然化的外衣,暴露出其人为构建的本质。

回望"木隶"这一组合,"木"作为自然、原始、未被雕琢的象征,与"隶"形成鲜明对比。或许,我们可以从中读出一种隐喻:人性本如原木般自由,却在各种权力 *** 中被塑造成"隶"。然而,文字既是权力的工具,也可以成为解放的武器。当我们重新审视"隶"字,重新思考那些被视为理所当然的权力关系时,我们已经在进行一种温和而深刻的反抗。这种反抗不是暴力革命,而是一种认知上的觉醒——认识到自己既是权力的客体,也可能成为改写权力叙事的主体。

"隶"字的故事告诉我们,权力最可怕之处不在于它的可见暴力,而在于它如何悄无声息地潜入我们的语言、思维和日常实践。在这个意义上,每一个汉字都是一座权力纪念碑,记录着几千年来控制与反抗的辩证历史。阅读这些文字,就是阅读我们自身被塑造的过程;而批判性地重读这些文字,则可能是我们重塑自我的开始。

资讯网

资讯网