半斤八两:0.5斤等于250克背后的文化密码

"0.5斤等于多少克?"这个看似简单的数学问题,实则承载着东西方计量体系的碰撞与融合。当我们脱口而出"250克"时,很少有人意识到,这个数字背后隐藏着一部人类文明的交流史。从古老的"半斤八两"到现代的"250克",计量单位的演变不仅是数学换算的结果,更是文化互鉴的生动例证。

中国传统计量体系源远流长,"斤"作为重量单位已有两千多年历史。据《汉书·律历志》记载,秦汉时期一斤约合现在的250克,因此半斤自然就是125克。然而随着朝代更迭,一斤的实际重量不断变化,至明清时期,一斤已增至约600克,半斤则为300克。这种变化反映了古代中国商业发展和计量标准化的进程。有趣的是,"半斤八两"这一成语源自宋代,当时一斤为十六两,半斤就是八两,两者完全相等。这个成语本意是指两者不相上下,却在历史演变中获得了新的文化内涵。

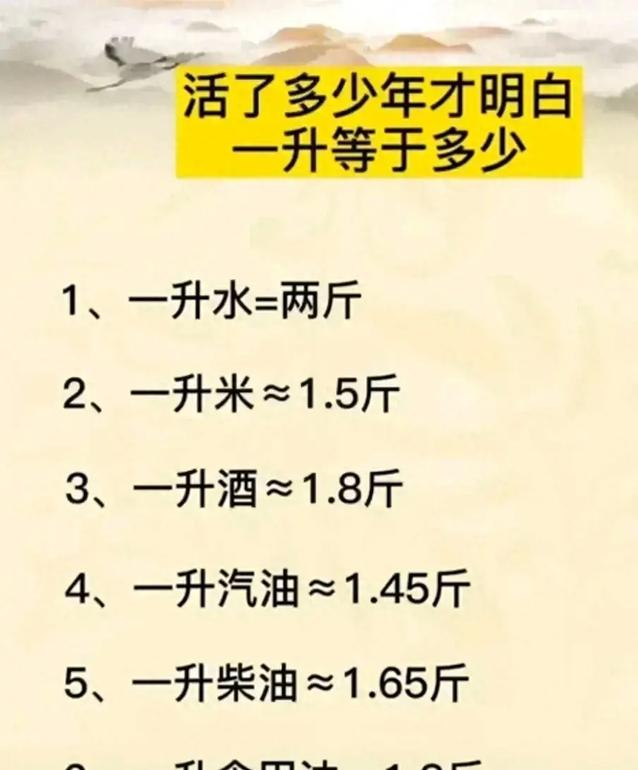

法国大革命后,公制计量系统应运而生。1795年,法国正式定义"克"为"在冰融化温度时,一立方厘米水的绝对重量"。这一基于自然常数的定义,标志着计量学从经验主义向科学主义的转变。1875年,17国签署《米制公约》,公制开始走向国际。克作为基本重量单位,因其科学性和十进制换算的便利性,逐渐被世界各国接受。中国在1929年开始推行公制,1959年国务院正式确定一斤等于500克,这一标准沿用至今。因此,0.5斤等于250克的换算关系得以确立。

东西方计量体系的相遇并非一帆风顺。晚清时期,随着通商口岸开放,外国商人与中国商户经常因计量单位差异产生纠纷。据上海海关1864年报告记载,茶叶贸易中因斤与磅的换算错误导致的商业争端占全年贸易纠纷的17%。这种冲突促使中国知识界开始反思传统计量体系的局限性。梁启超在《新民说》中曾痛陈:"我国度量衡之制,省异其法,县异其规,甚至一市之中,东肆西肆不相通,此实为商战之大碍。"计量单位的混乱不仅影响商业效率,更成为现代化进程的绊脚石。

公制在中国的推广是一场静悄悄的革命。1928年南京国民 *** 成立度量衡标准委员会,著名科学家吴有训主持制定了"一二三制"过渡方案:1公升=1市升,1公斤=2市斤,1公尺=3市尺。这种巧妙的换算关系大大降低了民众接受新制的难度。1959年的计量改革更是采取了"斤改量不改值"的智慧策略,既保持了"斤"这一传统单位,又将其严格定义为500克,实现了传统与现代的无缝衔接。今天,中国大妈在菜市场能熟练地在"斤"与"克"之间转换,正是这场革命成功的生动体现。

从文化符号学视角看,"0.5斤=250克"这一等式已成为跨文化理解的典范。法国符号学家罗兰·巴特曾指出:"最平凡的数字往往承载最丰富的文化意义。"在中国 *** 文化中,"250"因与"半斤"的关联而被赋予了幽默色彩,形容人"二百五"即暗指其"半吊子"的特质。这种语言游戏展现了传统文化在现代语境中的创造性转化。同时,中国厨师在继承传统"少许""适量"等模糊量词的同时,也能精准使用克数计量,体现了两种思维方式的和谐共存。

站在文明互鉴的高度,计量单位的统一是人类命运共同体构建的微观基础。联合国2030可持续发展目标明确提出"推动全球度量衡标准统一",正是认识到计量标准化对全球经济文化交流的基础性作用。中国在2018年重新定义千克基于普朗克常数,与国际最新标准接轨,既是对国际科学的贡献,也是对传统文化的自信超越。当我们回答"0.5斤等于250克"时,实际上是在参与一场跨越时空的文明对话。

从半斤八两到250克,计量单位的演变史告诉我们:真正的文化自信不是固守传统,而是让传统在现代语境中焕发新生;真正的开放包容不是全盘照搬,而是让国际标准在本土土壤中生根发芽。在这个意义上,0.5斤与250克之间的等号,不仅是数学的等式,更是文明的桥梁。

资讯网

资讯网