标准之外:A2纸尺寸背后的文明密码

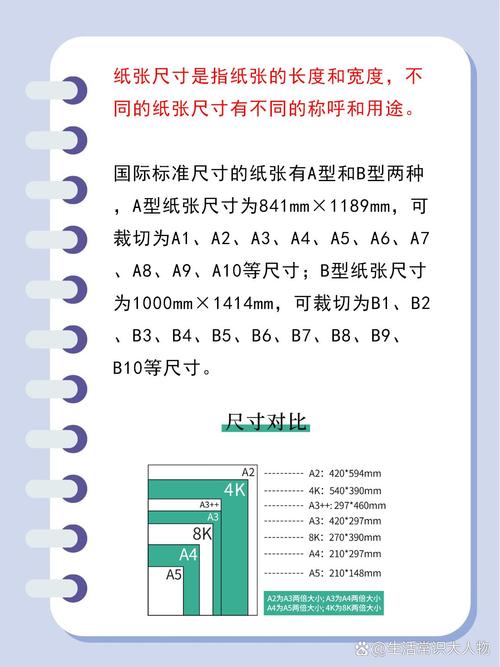

在办公室的打印机旁,在设计师的工作台上,在艺术家的画板前,A2纸以其420×594毫米的标准尺寸安静地存在着。这种看似普通的纸张规格,实则承载着人类文明对秩序与美的不懈追求。A2纸不仅是物质载体,更是理性思维与实用美学完美结合的典范,它背后隐藏着一套跨越时空的文明密码,等待着被解读。

A2纸的尺寸并非偶然,它源自德国工程师沃尔特·波尔斯曼在1922年提出的"√2矩形"理论。这种比例的神奇之处在于,当纸张沿长边对折时,新形成的矩形与原矩形保持相同的长宽比。这种自相似性使得A系列纸张在缩放过程中保持了视觉和功能上的一致性。A2对开为两张A3,四张A4,这种几何级数的优雅远非简单的数字可以概括。德国哲学家莱布尼茨曾言:"音乐是灵魂在不知不觉中进行数学运算时的愉悦。"A2纸的尺寸比例恰如一首无声的数学协奏曲,在实用功能之外,给予使用者潜意识的审美满足。

从功能角度看,A2尺寸完美平衡了信息容量与操作便利的矛盾。相比A1的庞大,它更易携带;较之A3的局限,它提供了更广阔的创作空间。在建筑领域,A2图纸足以呈现中等规模建筑的平面细节;在艺术创作中,它既给予画家足够的表达空间,又不至于因过大而难以掌控。日本设计师原研哉在《设计中的设计》中指出:"真正的设计不在于创造新奇形状,而在于发现那些早已存在却被忽视的关系。"A2纸正是这种设计哲学的体现——它不追求标新立异,而是在既定系统中寻找最恰当的平衡点。

A2纸的标准化过程映射了现代社会对效率与秩序的追求。20世纪初,随着工业革命深入,各国意识到混乱的纸张规格造成了巨大浪费。1922年德国DIN 476标准的制定,标志着人类开始用理性规范日常物件的物理属性。法国思想家福柯所说的"规训社会"在这一细节中得到印证——即使是一张纸的尺寸,也体现着现代社会对标准化的执着。A2作为这一体系中的一环,与其他规格共同构成了现代办公、教育、艺术生产的物质基础。当全球设计师不约而同地选择A2作为作品集标准尺寸时,我们看到的是文明共识的无言形成。

在数字时代,A2纸的物理特性产生了新的意义。它的尺寸足够大,能提供与电子屏幕截然不同的感官体验——触觉的反馈、墨水的渗透、纸张的重量,这些都是虚拟世界无法复制的质感。英国艺术家大卫·霍克尼坚持在iPad上创作的同时,仍大量使用A2尺寸的纸质草图,他认为:"尺寸决定姿态,姿态影响思维。"A2纸促使创作者动用全身而不仅是手指尖来工作,这种身体参与度直接影响创作结果的质量与深度。在数字洪流中,A2纸代表了一种有意识的减速与回归,它提醒我们:某些人类认知过程仍需依托特定的物理尺度才能充分展开。

A2纸尺寸的故事告诉我们,文明常隐藏于日常物件的细节之中。从古埃及的纸草卷到东汉的蔡伦造纸,从中世纪的手抄本到古登堡的印刷革命,纸张规格的演变实则是人类认知方式变革的物质痕迹。A2纸作为这一漫长历史的当代节点,既承继了传统,又面向未来。它提醒我们,真正的文明进步不在于颠覆性创新,而在于如何将理性、美学与实用完美融合于看似平凡的日常物件之中。下次当您展开一张A2纸时,或许能感受到这420×594毫米的平面上,承载的不仅是即将书写的内容,还有人类文明千百年来对完美形式的执着求索。

资讯网

资讯网