深圳人口变迁:从"小渔村"到"超大城市"的数字密码

2022年,深圳这座中国最年轻的一线城市迎来了一个值得关注的人口数据:常住人口1766.18万人。这个数字背后,隐藏着怎样的城市发展密码?当我们拨开数字的表象,会发现深圳的人口变迁史,实际上是一部浓缩的中国改革开放史诗,更是观察中国城市化进程的更佳样本。

回溯历史,1979年深圳建市时,常住人口仅有31.41万。那时的深圳还是一个以农业为主的边陲小镇,被戏称为"小渔村"。短短43年间,人口增长56倍,这样的增长速度在世界城市发展史上堪称奇迹。这一数字变化揭示了一个基本事实:深圳的人 *** 炸式增长与中国改革开放进程高度同步。每一次政策松绑、产业升级,都会在人口数据上留下清晰印记。

深圳人口的年龄结构呈现出鲜明的"青春之城"特征。2022年数据显示,深圳常住人口平均年龄仅32.5岁,远低于全国平均的38.8岁。这座城市的劳动力人口(15-59岁)占比高达79.5%,为全国更高。这种独特的人口年龄结构造就了深圳无与伦比的创新活力与消费潜力。年轻人敢闯敢试的精神特质,与深圳"鼓励创新、宽容失败"的城市文化相得益彰,形成了良性循环。

从户籍人口与流动人口的构成来看,深圳展现出一个典型的移民城市特征。2022年深圳户籍人口仅占常住人口的约36%,意味着每三个深圳人中就有两个是外来移民。这种特殊的人口构成创造了独特的城市文化——没有排外的本土意识,没有固化的社会阶层,"来了就是深圳人"的开放包容理念深入人心。正是这种文化特质,使深圳能够源源不断地吸引全国乃至全球的人才。

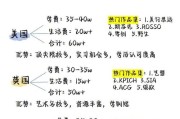

产业变迁与人口结构之间存在着深刻的互动关系。上世纪80年代,"三来一补"劳动密集型产业吸引了大量农民工;90年代电子制造业崛起带来了之一批技术工人;21世纪初高科技产业发展吸引了全国名校毕业生;如今金融业、现代服务业的繁荣又吸纳了大量高端人才。2022年的人口数据显示,深圳大专以上学历人口占比已达28.8%,远高于全国平均水平。产业升级与人才结构优化相互促进,形成了螺旋式上升的发展路径。

深圳人口分布呈现出明显的"西密东疏"特征。南山区每平方公里超过1万人,而大鹏新区不足千人。这种不均衡分布反映了城市发展的阶段性特征——产业聚集引导人口聚集,基础设施完善程度决定居住舒适度。随着轨道交通的延伸和多中心城市规划的实施,2022年数据显示原特区外人口占比已超过65%,表明城市发展正从单中心向多中心转变。

值得注意的是,近年来深圳人口增速已明显放缓。从2010-2020年年均增长7%左右降至2022年的不到1%。这一变化既反映了全国人口红利减弱的宏观趋势,也体现了深圳产业结构调整和城市发展转型的内在要求。"数量红利"向"质量红利"转变已成为必然选择。

面向未来,深圳的人口发展将面临三大挑战:如何保持对高端人才的持续吸引力?如何应对老龄化社会的到来(预计2035年老年人口占比将达10%)?如何在有限的城市空间中实现人口的合理布局?这些问题的答案将决定深圳能否续写更多的发展奇迹。

1766.18万不仅是一个数字符号,更是理解深圳奇迹的一把钥匙。这座城市用四十余年时间走完了发达国家城市上百年的发展历程,其人口变迁轨迹为我们提供了观察中国式现代化的绝佳窗口。在建设中国特色社会主义先行示范区的征程中,深圳的人口故事还将继续书写新的篇章。

资讯网

资讯网