音符背后的灵魂:音乐家如何以声音重塑人类情感

在人类文明的星空中,音乐家们如同璀璨的星辰,用他们独特的艺术语言照亮了人类的精神世界。从巴赫的严谨对位到莫扎特的天才旋律,从贝多芬的 *** 抗争到肖邦的诗意忧伤,这些音乐大师不仅创造了美妙的音符组合,更以声音为媒介,构建了人类情感的"通感"体验——一种能够跨越语言、文化和时空的深层共鸣。

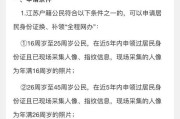

古典主义时期的音乐家如海顿、莫扎特,他们的作品体现了启蒙时代对形式完美的追求。海顿被称为"交响乐之父",他在埃斯特哈齐宫廷长达三十年的服务期间,创作了104首交响曲,建立了古典交响乐的基本范式。而莫扎特这位早逝的天才,则在短短35年生命中创作了600多部作品,他的《魔笛》和《安魂曲》展现了从世俗欢乐到终极关怀的全方位情感表达。这些古典大师将音乐结构推向高度精致的境界,使抽象的音符组合获得了近乎建筑般的结构美感。

当历史车轮转入浪漫主义时期,音乐家的角色发生了微妙变化。他们不再仅仅是技艺精湛的工匠,而成为了情感世界的探险家。贝多芬是这个转变的关键人物,他的《英雄交响曲》打破了古典交响乐的平衡范式,注入了强烈的个人意志。随后的舒伯特、舒曼、肖邦等人进一步发展了这种个人表达。肖邦的夜曲和练习曲不仅是钢琴技术的巅峰,更是将忧郁、乡愁等微妙情感转化为声音的典范。这些浪漫派音乐家创造了一种"声音炼金术",将个人情感体验升华为普遍的人类情感符号。

进入20世纪,音乐家的探索变得更加多元和激进。德彪西的印象主义音乐打破了传统调性体系,《月光》等作品用声音描绘光影变化;斯特拉文斯基的《春之祭》以原始节奏震撼了巴黎观众;而勋伯格则彻底颠覆传统,创立了十二音体系。这些现代主义音乐家如同声音科学家,不断拓展音乐的边界。美国爵士乐领域的路易斯·阿姆斯特朗、杜克·艾灵顿等人则将即兴发挥提升为高级艺术形式,创造了全新的音乐语言。

当代流行音乐领域同样涌现出无数杰出的音乐家。披头士乐队将摇滚乐提升为严肃艺术形式;鲍勃·迪伦赋予流行歌曲以诗歌般的文学品质;迈克尔·杰克逊的音乐录影带改变了整个流行文化的面貌;而今天的碧昂丝、Lady Gaga等人则继续推动着流行音乐的进化。这些音乐家不仅是表演者,更是文化符号的创造者和时代精神的诠释者。

值得注意的是,中国音乐传统中同样有着璀璨群星。古代有伯牙、嵇康等琴艺大师;近代则有冼星海、聂耳等将西方技法与中国元素融合的先驱;当代谭盾、郎朗等在国际舞台上展现了中国音乐的独特魅力。这些音乐家在不同历史时期架起了东西方音乐文化交流的桥梁。

当我们聆听巴赫的赋格曲时,能感受到一种宇宙般的秩序美;当莫扎特的旋律流淌时,仿佛触摸到了纯粹的喜悦;当贝多芬的命运主题响起时,则体验到人类意志的壮丽抗争——这就是伟大音乐家的神奇之处:他们将无法言说的情感转化为可被感知的声音形式。从某种意义上说,每一位杰出的音乐家都是情感的炼金术士和灵魂的建筑师。

在数字化时代的今天,音乐的创作和传播方式发生了翻天覆地的变化,但音乐家作为情感翻译者和文化诠释者的核心角色从未改变。那些能够触动人心的音符背后,永远跳动着一颗敏感而深邃的灵魂——这正是所有伟大音乐家的共同特质。当我们回顾这些音乐名人的成就时,实际上是在重温人类情感的进化历程,每一段旋律都是心灵地图上的一个重要坐标。

资讯网

资讯网