排名之外:大连理工大学的独特价值与精神品格

在中国高等教育的星空中,"985工程"院校如同璀璨的星座,吸引着无数学子仰望。每当谈及这些顶尖学府,人们习惯性地追问"排第几名",仿佛一个简单的数字就能定义一所大学的全部价值。大连理工大学作为东北地区的重要高等学府,在这种排名焦虑中常常成为讨论焦点。然而,当我们超越数字的局限,深入探究这所学校的本质时,会发现大连理工的真正价值远非几个排名位次所能概括。

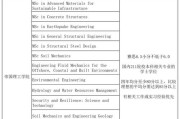

大学排名作为一种评价工具,确实能在某些维度上反映学校的综合实力。目前国内外较有影响力的几个大学排行榜中,大连理工大学通常位列国内高校15-25名之间,属于985高校中的中上游水平。QS世界大学排名、泰晤士高等教育世界大学排名等国际榜单上,大连理工也保持着稳定的表现。这些数据背后是学校在工程、化学、材料科学等领域的强劲实力——7个学科进入ESI全球前1‰,化工学科更是达到前1‱的顶尖水平。然而,这些冰冷的数字和指标真的能够全面呈现一所大学的精神风貌和教育品质吗?

大连理工大学创建于1949年,与共和国同龄,其发展轨迹深深嵌入中国现代化进程之中。作为中国 *** 在新中国成立前夕亲手创办的之一所正规大学,大连理工从诞生之日起就肩负着特殊使命。最初的校名"大连大学工学院"彰显了其在工业化建设中的关键角色,后经分合演变,于1988年正式更名为大连理工大学。这种历史渊源赋予学校一种务实报国的精神气质,形成了"团结、进取、求实、创新"的校风。在计划经济时代,大连理工为东北老工业基地培养了大批工程技术人才;改革开放后,学校又率先进行学科调整和教育改革。这种与时俱进又坚守本色的品格,是任何排名体系难以量化的精神财富。

教育本质上是一种精神传承和文化浸润的过程。漫步在大连理工校园内,你能感受到一种独特的学术氛围——既有临海城市特有的开放气息,又有工科院校严谨务实的治学传统。学校依山傍海的地理环境塑造了师生开阔的视野和包容的胸怀。在这里,"海纳百川、自强不息、厚德笃学、知行合一"的大工精神不是空洞的口号,而是融入日常教育实践的活的文化。从知名教授到普通学生,都体现出一种低调务实而又追求卓越的精神特质。这种无形的文化资本对学生的塑造远比课堂知识传授更为深远,也是排名指标难以捕捉的珍贵品质。

在当今高等教育日益同质化的背景下,大连理工大学保持着自己的特色与定位。不同于某些追求"大而全"的高校,大连理工始终强化自己在装备制造、化工、船舶海洋等领域的传统优势,同时积极拓展新兴交叉学科。这种有所为有所不为的战略选择体现了办学智慧——与其盲目追求综合排名提升,不如深耕特色领域实现突破。近年来,学校在精细化工、高端装备、智能制造等国家战略需求领域取得了一系列创新成果,为国家解决了许多"卡脖子"技术难题。这种面向国家重大需求的科研导向,彰显了大学的社会责任与使命担当。

面向未来高等教育的变革浪潮,"排名焦虑"正在被更多理性的声音所质疑。随着教育评价体系的多元化发展,单纯的数字排名已无法满足社会对大学评价的需求。大连理工大学的价值恰恰在于它提供了一种差异化发展的范例——不盲目攀比综合排名,而是在自己擅长的领域做到极致;不过度追求论文数量指标,而是注重科研成果的实际转化价值;不只关注国际榜单上的名次变化,而是扎根本土服务区域经济社会发展。这种办学理念对于破除"唯排名论"具有重要启示意义。

大学的本质在于培养完整的人而非精致的利己主义者。当我们讨论"大连理工985排第几名"时,或许应该先问一问:我们期待从大学教育中获得什么?是光鲜的标签还是扎实的成长?是虚荣的资本还是真实的能力?大连理工大学或许不是排行榜上最耀眼的明星,但它确实以自己独特的方式诠释着大学教育的真谛——在服务国家中实现价值,在求真务实中追求卓越。这种品格和精神,远比一个简单的排名数字更值得尊重与传承。

在高等教育的百花园中,每所大学都应有自己独特的色彩与芬芳。大连理工大学如同北方黑土地上顽强生长的红松——没有南国花木的艳丽多姿,却有着经霜耐寒的坚韧品格;不追求刹那芳华,却在岁月沉淀中显现出恒久价值。这或许正是这所老牌工科院校给予我们最宝贵的精神启示:教育的真谛不在比较而在成长,大学的伟大不在名次而在贡献。

资讯网

资讯网