《衣哥:从平凡到非凡的创业传奇》

在当今这个信息爆炸的时代, *** 红人如雨后春笋般涌现,但能够真正留下深刻印记的却寥寥无几。衣哥,这个名字或许对某些人来说还略显陌生,但在短视频平台和电商领域,他已经成为一个不可忽视的存在。他不仅是一个成功的创业者,更是一个通过自身努力改变命运的励志典范。本文将全面介绍衣哥的个人资料、成长经历、创业历程以及他对社会的积极影响。

一、个人背景与早年经历

衣哥,本名张伟(化名),1990年出生于中国湖南省一个普通的农村家庭。他的童年并不富裕,父母都是勤劳朴实的农民,家庭经济条件有限。然而,正是这种艰苦的环境,塑造了他坚韧不拔的性格和吃苦耐劳的精神。

在求学期间,衣哥就展现出了与众不同的商业头脑。据他回忆,初中时就开始利用课余时间做一些小买卖,如贩卖文具、零食给同学,赚取微薄的零花钱。高中毕业后,由于家庭经济原因,他放弃了继续深造的机会,选择步入社会打拼。

初入社会的衣哥做过多种工作:工地小工、餐厅服务员、销售员等。这些基层工作经历不仅磨练了他的意志,也让他对社会有了更深刻的认识。"那段日子很苦,但每一份工作都教会了我一些东西。"衣哥在后来的采访中这样说道。

二、创业历程与商业成就

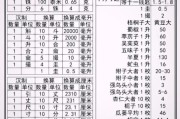

衣哥的创业之路始于2015年。当时电商行业正处于蓬勃发展期,他敏锐地察觉到服装领域的巨大潜力。凭借有限的积蓄和对市场的独到见解,他开设了自己的之一家 *** 店铺。

创业初期并非一帆风顺。"之一年几乎是在亏本经营,"衣哥回忆道,"但我始终相信只要产品质量好、服务到位,终会得到认可。"他亲自参与选品、拍摄、 *** 等每一个环节,常常工作到深夜。

转折点出现在2017年。随着短视频平台的兴起,衣哥开始尝试通过短视频展示服装产品。他的真诚讲解和实用搭配建议迅速赢得了大量粉丝。2018年,他的账号粉丝突破百万大关;到2020年,已成为拥有千万粉丝的头部创作者。

目前,衣哥创立的服装品牌年销售额已超过亿元,员工规模达200余人。他的成功不仅体现在商业数据上,更在于建立了一套独特的"内容+电商"商业模式,成为行业内的标杆案例。

三、个人特点与成功秘诀

分析衣哥的成功之道,以下几个特质尤为突出:

- 敏锐的商业嗅觉:他总能先人一步发现市场机会并迅速行动。

- 极强的内容创作能力:他的视频既专业又接地气,能精准把握用户需求。

- 坚韧不拔的毅力:面对困难从不轻言放弃。

- 真诚待人的态度:无论是团队管理还是客户服务都秉持这一原则。

"很多人只看到我现在的成功,却不知道背后付出了多少。"衣哥在一次分享会上坦言,"创业这些年几乎没有休息日,每天工作12小时以上是常态。"

四、社会影响与未来展望

衣哥的影响力已超越商业范畴。他积极参与公益事业:资助贫困学生、支援乡村建设等。2021年成立的"衣基金"已帮助数百名困难儿童重返校园。

对于未来规划,衣哥表示将继续深耕服装领域的同时拓展相关产业。"我希望打造一个真正有影响力的中国品牌,"他说,"更重要的是帮助更多人实现他们的梦想。"

从农村走出来的普通青年到如今的商业领袖,衣哥的故事诠释了奋斗的力量。在这个充满机遇与挑战的时代,他用实际行动证明:只要坚持梦想并为之付出不懈努力,平凡人也能创造非凡成就。

正如他自己所说:"成功没有捷径可走。我所能做的就是比别人更努力一点、坚持得更久一点。"或许正是这种朴实无华却充满力量的信念,让衣哥的故事如此打动人心并持续激励着无数追梦者。

资讯网

资讯网