虚实之间:艺术学院排名背后的审美迷局与价值重构

在数字统治的时代,排名已成为一种新型权威,它以简洁的数字和序列,为复杂世界提供着看似明确的导航。当艺术教育遭遇排名逻辑,一场关于审美标准与价值衡量的深刻张力悄然展开。那些追逐排名的学子们或许未曾意识到,他们正踏入一个由量化指标编织的审美迷局,而艺术最本真的创造力量,恰恰存在于这些数字无法触及的领域。

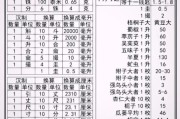

艺术学院排名体系自有一套看似科学的评价指标:师资力量、校友成就、设施资源、就业率、学术声誉…这些可量化的数据被精心编织成一张价值评判之网。然而当我们深入审视,会发现这套体系存在着难以调和的内在矛盾——如何用定量标准衡量本质上属于定性范畴的艺术创作?如何将超越常规的创造力纳入常规化的评价框架?这种量化冲动背后,是现代性对世界“祛魅”的延续,试图将不可通约的艺术价值转化为可比较的数字符号。

艺术教育的核心使命在于培养具有独立审美判断力和创新能力的艺术创作者,而非熟练的技术工匠。排名体系所推崇的,往往是一种“安全的创新”,即在既定范式内被认可的优秀。而那些真正突破性的、尚未被广泛接受的艺术探索,则很难在排名中得到应有评价。历史上许多艺术革命者——从未被学院派接受的印象派画家到挑战传统的当代艺术家——若按当今排名逻辑,他们所在的机构恐怕难以跻身“顶尖”之列。排名追求的是一种均值化的优秀,而伟大艺术往往诞生于偏离常规的异常值。

更为隐秘的是,排名文化正在悄然重塑艺术教育生态。院校为提升排名而优化指标,可能导致教育资源向“可显示度”高的领域倾斜;学生们根据排名选择院校,形成一种循环强化机制,进一步固化院校地位;雇主依赖排名简化 *** 决策,忽略了个体创造力的独特性。这种系统性的价值导向,可能导致艺术教育的同质化风险,削弱艺术生态应有的多样性和活力。

面对排名迷局,我们需要构建一种更为多元的艺术教育评价视角。首先应当承认排名的参考价值而非绝对权威,将其视为一种有限的信息源而非终极判断。更重要的是,我们需要发展出一套超越量化指标的价值认知——关注院校是否提供鼓励实验和冒险的环境;教师是否尊重并培育每个学生的独特艺术声音;毕业生是否发展了可持续的艺术实践能力而非仅仅掌握当下热门技能。

在选择艺术教育路径时,智者会采取一种“既入世又出世”的双重策略:了解排名背后的信息,但不为其所困;关注院校资源,更关注自身艺术语言的形成;重视技术训练,不忘艺术本质的精神追求。真正的艺术教育不是提供标准答案,而是培养提出新问题的能力;不是复制现有美学,而是开拓未知的表达形式。

艺术学院排名的数字幻象终将在时间的长河中消散,而个体对美的追求、对真理的叩问、对表达的创新却永恒存在。当我们能够看穿排名的表象,不再被数字的魔力所迷惑,我们或许能真正接近艺术教育的核心——那不是一座用数字堆砌的排行榜,而是一片让创造性思维自由生长的沃土,在那里,每一个独特的艺术灵魂都能找到自己的表达方式,从而参与人类审美经验的永恒拓展。

资讯网

资讯网