税政之变与家园之思:2022房产交易税新政的社会镜像

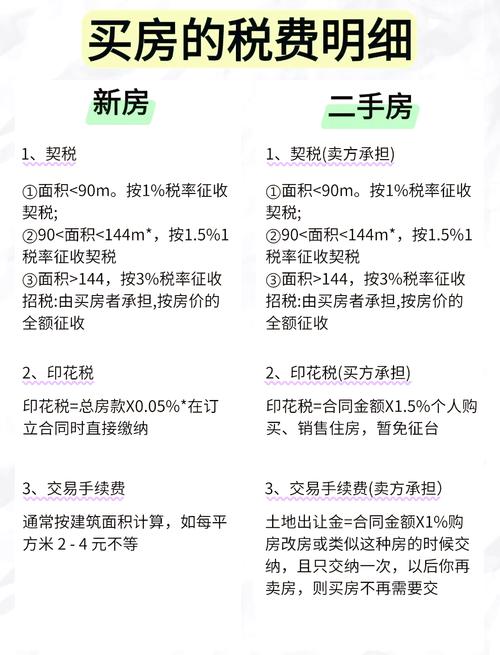

2022年的房产交易税新政,并非孤立的经济调控手段,而是镶嵌于时代脉络中的政策拼图。当“房住不炒”从口号沉淀为国策,当“共同富裕”成为发展新坐标,税收工具便被赋予了超越财政意义的社会使命。新政通过提高多套房交易税率、延长免税持有年限、细化差别化税率等措施,精准遏制投机性购房,同时保护刚性需求。这不仅是数字的增减,更是国家在平衡市场效率与社会公平之间做出的艰难抉择,是发展逻辑从“增长优先”转向“民生为本”的深刻体现。

新政如同一把精准的手术刀,试图切除房地产市场的恶性增生。短期内,市场已显现出理性回归的迹象:投资客放缓脚步,炒房团悄然退场,部分城市房价过快上涨的势头得到遏制。然而,政策的双刃剑效应同样不容忽视——二手房源供应量下降,交易成本增加可能误伤改善型需求,租赁市场面临新的价格压力。这些涟漪效应揭示了中国房地产市场的复杂性:任何单一政策的调整都会引发一系列连锁反应,考验着政策制定者的智慧与远见。

若将新政置于更宏大的税制改革图景中观察,我们可以发现其作为财产税体系重要组成部分的战略意义。在土地财政转型、地方 *** 寻找新税源的背景下,房产交易税的调整可能是未来房地产税全面落地的先声与铺垫。它预示着中国正逐步建立从开发、交易到持有的全链条税收调节机制,这不仅是财政体系的完善,更是国家治理现代化在经济领域的具体体现。税收不再仅是汲取资源的工具,更成为了引导资源配置、调节社会财富分配的重要杠杆。

房产交易税新政触及了中国人情感结构中最敏感的部分——家的概念。在中国传统文化中,“有恒产者有恒心”的观念根深蒂固,房产不仅是遮风避雨的物理空间,更是情感寄托与社会认同的载体。新政通过税收手段抑制房产投机,实质上是在重新定义房产在当代社会的符号意义:从投资增值的工具回归到居住保障的本源。这种价值重定向反映了社会发展阶段的变迁——当基本居住需求大体满足后,社会开始反思过度金融化的住房观念,寻求物质追求与生活品质之间的新平衡。

面对新政带来的市场变革,不同群体需要采取差异化策略。对于刚需购房者,应抓住政策保护窗口期,理性选择适合自己的住房;对于多套房持有者,需要重新评估资产配置,考虑财富形式的多元化;对于政策制定者,则应保持政策灵活度,建立动态调整机制,避免“一刀切”带来的市场扭曲。更重要的是,全社会需要跳出“买房致富”的思维定式,探索更加多元的价值实现方式和财富积累路径。

2022房产交易税新政的价值不仅在于其对房地产市场的即时调控效果,更在于它引发的关于财富、家园与社会发展的深度思考。当税收政策从纯粹的经济工具转变为社会价值的调节器,我们看到的不仅是一个行业的规范与调整,更是一个文明古国在现代转型过程中对公平与效率、个体与集体、传统与创新的重新平衡。或许在不久的将来,我们会发现这项政策最持久的遗产不是数字的变化,而是中国人对“家”的理解从投资标的到生活空间的悄然回归,这种价值观的重塑才是真正支撑房地产市场长期健康发展的基石。

资讯网

资讯网