城市绿意的守护者:绿化养护三级标准与收费体系的生态经济学解析

在现代城市肌理中,绿化不再是奢侈的装饰,而是维系生态平衡与生活品质的生命线。那些看似自然生长的花草树木,实则依赖着一套精密而专业的养护体系——《绿化养护一二三级标准及收费》系统,这套体系既是园林艺术的科学化表达,也是城市生态经济学的微观实践。

绿化养护一级标准堪称“五星级管家式服务”,代表着养护行业的更高水准。这类标准适用于城市核心区、重要公共空间及高端商业区,其核心特征是对植物进行全方位、全周期的精细化呵护。植物存活率必须保持在98%以上,树木每株都建立独立健康档案,采用滴灌、微喷等节水技术,实施病虫害综合防治。管理人员每日巡查不止一次,随时记录植物生长状态。这种近乎“医疗级”的养护,自然对应着更高档位的收费标准,通常按绿化面积计算,每年每平方米可达20-30元甚至更高。高昂价格背后,是专业技术团队、先进设备投入和24小时应急响应机制的成本体现。

二级标准则可比喻为“优良日常维护”,满足大多数公共绿地和住宅区的需求。植物存活率要求保持在95%左右,采用周期性的灌溉、施肥和修剪方案,定期进行病虫害防治,管理人员每日巡查一次。这类服务在专业性与经济性间取得了平衡,收费也较为适中,每年每平方米约12-20元。从城市管理角度看,二级标准是实现“普惠性绿化”的主力军,使有限的财政资源能够覆盖更广泛的绿化区域。

三级标准属于“基础保障型养护”,主要针对生态防护林、偏远公园等对景观要求不高的区域。基本要求是保证植物正常生长,存活率不低于90%,实施按需灌溉和基础病虫害防治,巡查频率为每周2-3次。这类服务的收费最为经济,通常为每年每平方米6-12元。尽管标准相对基础,但在生态功能实现和低成本维护之间找到了契合点,体现了绿化管理的战略分层思维。

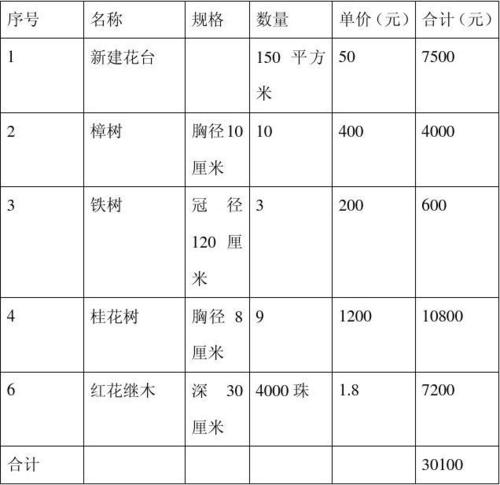

收费体系的形成绝非简单主观定价,而是基于复杂的成本构成分析。人工成本约占50%-60%,包括园艺师、养护工人的薪资;材料成本约占15%-20%,涵盖肥料、药剂等消耗品;机械成本约占10%-15%,包含修剪机、洒水车等设备的折旧与燃油费;管理利润约占10%-15%,用于企业运营和发展创新。此外,地区经济水平、植物种类特性、服务附加内容等因素都会最终影响成交价格。

智慧城市建设为传统绿化养护注入了新活力。通过安装土壤传感器、无人机巡查和AI诊断系统,养护单位能够实时监测植物健康状况,精准预测病虫害发生概率,实现从“定期养护”到“按需养护”的转变。这种技术升级虽然增加了前期投入,但长期看却能通过提高效率和减少浪费而降低综合成本,代表着行业发展的未来方向。

绿化养护等级体系折射出城市治理的现代化进程——不再满足于单纯的植树种草,而是追求建立科学、经济、可持续的生态系统维护机制。每一级标准都对应着不同的价值取向和资源配置策略,每一分收费都体现着对专业服务的尊重和对生态价值的认可。在这套体系背后,是我们对人与自然关系的重新审视:城市不仅是人类的居所,也是与其他生命共存的生态系统,而合理的养护标准和收费机制,正是维持这个系统健康运行的重要保障。

资讯网

资讯网