残障之证,尊严之钥:解读中国残疾证等级划分与补贴制度的人文关怀

在中国社会发展的宏大叙事中,有一项制度虽不常成为舆论焦点,却承载着千万家庭的希望与尊严——残疾人证等级划分与补贴制度。这纸证件,远非简单的身份标识,而是国家与社会对特殊群体做出的庄严承诺,是通往资源与尊严的一把钥匙。

我国残疾人证评定标准建立在严谨的科学评估基础上,根据《中华人民共和国残疾人保障法》及相关配套政策,将残疾划分为视力、听力、言语、肢体、智力、精神和多重残疾七大类别。每类残疾又分为四个等级,一级为最严重,四级为相对较轻。这种精细划分不是简单的标签化过程,而是基于医学评估和社会功能适应能力的综合考量。例如肢体残疾评估不仅关注肢体缺失程度,还考量运动功能损伤带来的社会参与限制。这种多维评估体系体现的正是从“医疗模式”向“社会模式”的残疾观念转变——残疾不仅是个人身体问题,更是个人与社会环境相互作用的结果。

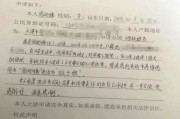

评定流程本身也充满人文关怀色彩。申请人需经过指定医疗机构的专业评估,由专家组出具鉴定意见,再经残联审核发证。这一过程既保证了专业性和公正性,也逐渐剥离了传统观念中的污名化色彩。残疾人证正在从过去的“耻辱标记”转变为获取合理便利的“通行证”,这一转变背后是社会观念的深刻进步。

与等级划分直接挂钩的补贴制度,构成了这一体系更具温度的部分。目前我国的残疾补贴主要包括两项:困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。前者主要面向经济困难的残疾群体,后者则针对一级、二级重度残疾人。补贴标准因地区经济发展水平而异,呈现东部高于西部、城市高于农村的特点,但同时通过中央财政转移支付机制,努力缩小区域间的福利差距。

这项制度设计的精妙之处在于其多层次、靶向性的特征。除了普遍性补贴外,还有针对特殊需求的福利政策:残疾学生教育资助、康复救助项目、就业创业扶持、公共交通优惠等。这些政策形成了覆盖生命全周期的支持 *** ,试图在不同阶段为残疾人提供适切帮助。

然而纵观现状,我国残疾证福利制度仍面临诸多挑战。首先是区域间的不平衡问题。在经济发达地区,残疾人可能享受较为完善的福利和服务,而在欠发达地区,补贴标准偏低且服务支持不足。其次是农村残疾人的保障问题。由于农村社会保障体系相对薄弱,分散居住的特点又增加了服务送达的难度,导致农村残疾人实际获得的帮助有限。再次是不同残疾类型间的需求差异问题。当前政策对肢体残疾的关注较多,而对精神、智力等隐性残疾的支持措施相对不足。

面向未来,我国残疾证福利制度的发展应当朝着几个方向迈进:一是推动城乡统筹和区域协调,逐步缩小福利差距;二是从单纯的经济补贴向服务支持扩展,发展社区康复、居家照护等多样化服务形式;三是增强政策的精准性和个性化,满足不同类别残疾人的特殊需求;四是鼓励社会力量和市场主体参与,构建多元化的支持 *** 。

残疾人证及其相关制度本质上是一种社会契约——我们如何对待最弱势的群体,标志着我们社会的文明程度。每一项政策的完善,每一份补贴的发放,都不只是行政事务,更是对社会公平正义理念的实践。当我们谈论残疾证等级划分与补贴时,我们最终谈论的是:如何构建一个不让任何人掉队的社会,如何让每个生命都活得有尊严、有希望。

这纸证件背后,是国家责任的履行,更是社会温情的流淌。在建设共同富裕社会的道路上,完善残疾人福利制度不仅关乎千万残疾人的福祉,也是衡量我们社会发展质量的重要标尺。只有当最弱势群体的权利得到充分保障时,我们才能自信地说:这是一个真正文明进步的社会。

资讯网

资讯网