遗失的身份与复归的自我:一纸声明背后的现代性隐喻

那张小小的卡片突然消失在生活中时,最初袭来的并非恐慌,而是一种奇异的失重感。十五个数字与一个字母组成的代码,曾如此坚实地定义着我的存在,此刻却随着那个磨损的塑料片一同蒸发于无形。在报警、挂失、准备登报声明的一系列流程中,我忽然意识到,我正在经历的不仅是一次物件的遗失,更是一场现代人身份认同的微型危机。

身份证是现代国家赋予公民的标准化身份符号,它将血肉之躯转化为可被系统识别、验证和管理的数字存在。从出生那一刻起,我们就被纳入这套编码体系——出生医学证明、户口登记、身份证号、学籍信息、工作档案,最终到死亡证明。我们的社会生命本质上是一系列身份文件的连续体。当这个连续体出现断裂,个体瞬间坠入某种存在的模糊地带:在法律意义上,我依然是我;但在日常生活的实践中,没有那张卡片,我难以证明“我是我”。

这种困境揭示了现代社会的某种悖论——我们越是依赖外部系统来确认自我,我们的主体性就越是脆弱。古人没有身份证,但他们有族谱、乡谊、口碑相传的记忆 *** 。而在流动性极高的现代社会,我们与陌生人交往的频率远超熟人,身份验证必须依赖标准化、可批量处理的凭证系统。这就将个体的社会存在高度媒介化了——不是通过直接的人际互动,而是通过文件、芯片与数据库的交互来确认一个人的真实性。

登报发布遗失声明这一行为本身,就是一场颇具仪式感的身份修复典礼。在报纸的公告栏里,那几行冰冷的文字执行着双重功能:法律上,它告知公众该证件失效;心理上,它成为遗失者重新获取社会认同的之一步。这仪式感不仅来自传统纸媒的权威性(尽管数字时代已有多种挂失渠道),更来自于将私人危机转化为公共告知的这一过程——我的遗失被记录、被承认、被传播,从而获得了某种社会真实性。

比证件本身丢失更令人深思的,是我们对这种外部认同的深度内化。当无法出示身份证时,许多人会体验到真实的焦虑甚至自我怀疑,仿佛那个号码就是本质的我,它的丢失意味着部分自我的消失。这种心理反应揭示了现代人将制度性身份与本质性身份高度融合的无意识过程。我们已然接受了系统的定义,将官僚机制产生的标识符误当作自我的核心组成部分。

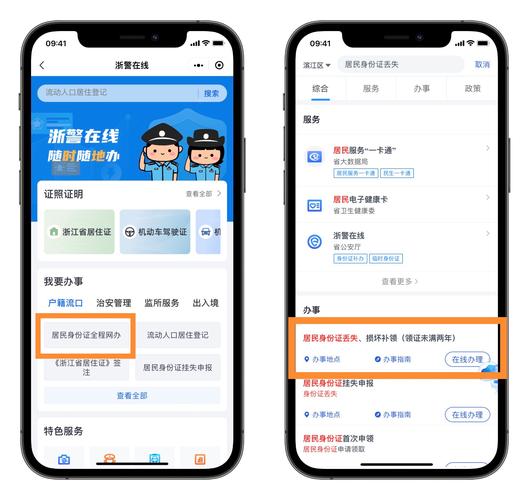

在补办新证的过程中,我被迫重新提交各种证明文件:户口本、旧护照、驾驶证,仿佛要通过这些残留的身份碎片重新组装一个可信的自我。 *** 部门的工作人员按流程查验这些文件,他们的专业与冷静反而带来一种奇特的安慰——系统仍在运转,身份的断裂可以被修复,存在重新变得连续而可验证。

最终拿到新身份证时,那组熟悉的号码未曾改变,变的只是载体物质与有效期。这场小小的危机让我意识到,现代身份既是坚固的(那组伴随终身的号码),又是流动的(其物质形态与验证方式不断演变)。数字时代,我们的身份正进一步向云端迁移,人脸识别、指纹验证等生物特征成为新的身份媒介。或许有一天,物理身份证会完全消失,但身份的系统性管理只会更加精细无处不在。

身份证遗失又补办的经历,成了一堂关于现代生存的哲学课。它提醒我们:在依赖系统确认的同时,我们更需要内在的自我认同;在接受编码管理的同时,我们不应忘记那些无法被编码的人性本质。每一次的身份验证背后,都存在着一个超越验证的自我——那个自我由记忆、关系、情感与价值观构成,它无法遗失,无需声明,永远属于我们自己。

资讯网

资讯网