深海与峰峦之间:论简历书写中的自我重构艺术

在这个被数据流裹挟的时代,个人简历已成为现代人无法回避的自我书写仪式。当海陆先生将他的职业生涯浓缩于寥寥数页纸时,他进行的不仅是一次信息整理,更是一场精妙的身份建构。《海陆个人简历资料》表面上记录的是一个人的职业轨迹,深层则映射着当代个体在社会评价体系中的自我定位与价值求证。

简历本质上是一种时空的压缩艺术。海陆先生将二十年的职业历程凝练为几个精准的时间节点:某年至某年任职某公司,负责某项目,取得某成就。这种线性叙述创造了秩序感的幻觉,仿佛职业生涯是一场沿着明确路径前行的旅程。而现实中,职业发展往往充满偶然与迂回,那些在简历中被简化为“空白期”的月份里,可能正孕育着人生最重要的转折与觉醒。简历书写因此成为一种记忆的政治学,我们选择铭记什么、遗忘什么,无不受到当下社会价值体系的暗中牵引。

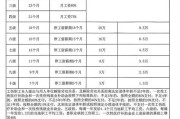

细读《海陆个人简历资料》,不难发现其中隐藏的多重叙事策略。在“专业技能”部分,海陆先生采用了量化展示——精通三种编程语言、领导过五个大型项目、团队规模达三十人。这些数字不仅是能力的证明,更是将不可通约的人生经验转化为可比较的市场符号。现代职场中,人不再仅仅是“劳动者”,更成为了“人力资本”,而简历则是这份资本的财务报表。海陆通过将自身技能商品化,完成了从主体到客体的微妙转换,成为福柯所说的“可计算的人”。

教育背景一栏尤其值得玩味。海陆先生将母校标识放在显著位置,这不仅是能力背书,更是一种文化资本的展示。布尔迪厄曾指出,教育资格作为一种制度化的文化资本,具有相对自主性的价值。那些名校光环背后,是一整套社会认可的价值体系。海陆先生通过突出这一信息,无声地宣示自己在社会分层中的位置,实现了通过简历进行社会定位的微妙过程。

在项目经验部分,海陆先生运用了典型的STAR法则(情境-任务-行动-结果),每个经历都被包装成一个个成功叙事。这种结构化叙述创造了因果明确的职业神话:面对挑战采取行动获得成功。而现实工作中的混乱、不确定和失败痕迹都被精心抹去。德里达可能会指出,这种简历书写是一种“延异”游戏——意义永远不在当下,总是被推迟到未来的面试场合中,由 *** 者最终完成解读。

最富哲学意味的是“自我评价”部分。海陆先生自称“有领导力”、“善于团队合作”、“抗压能力强”,这些抽象品质的宣称实际上是一种言语行为——通过言说而使这些品质成为现实。在这里,简历不再是描述性的,而是表演性的,它不是在说“我是谁”,而是在实施“让我成为谁”的语言魔法。这种自我标签化背后,是现代人深层的身份焦虑——我们需要不断通过外部认可来确认自我价值。

《海陆个人简历资料》的终极悖论在于:它既是最个人化的文档,又是最标准化的文本;既追求独特性,又遵循行业惯例;既要展现真实自我,又要符合雇主期待。在这种张力中,海陆先生完成了一次精妙的平衡术——在坦诚与修饰之间,在个体性与社会性之间,在过去与未来之间。

当我们审视这份简历时,看到的不仅是海陆先生的职业轨迹,更是现代人生存状态的隐喻。我们每个人都在不同场合扮演着“海陆先生”,不断编辑着自己的人生简历,在社会的凝视中进行自我建构。或许,真正的职业智慧不在于 *** 一份完美的简历,而在于意识到简历只是自我的一个版本而非全部——就像海面下的冰山,可见部分永远只是整体的一小部分,而真正支撑我们职业生涯的,是那些无法写入简历的生命深度与人性温度。

在这个意义上,《海陆个人简历资料》不仅是一份求职文件,更是一面映照当代人存在困境的镜子——我们如何在不失去自我的前提下成为社会期待的人?这可能是比任何职业选择都更为根本的命题。

资讯网

资讯网