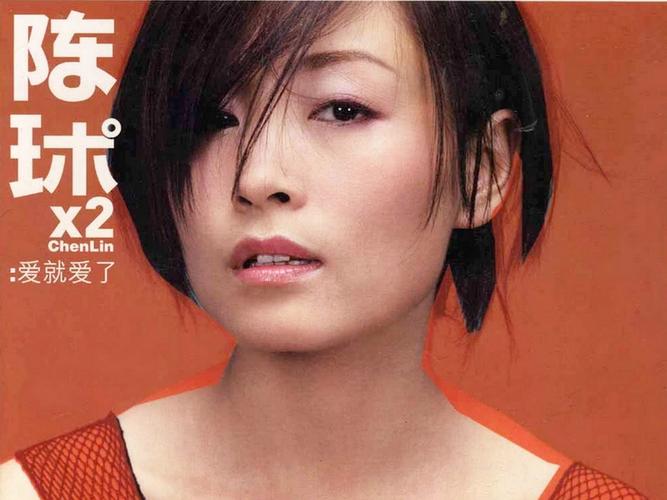

相片之外:陈琳与时代的无声对话

那张照片中的陈琳,眼神清澈而坚定,嘴角微微上扬,仿佛在诉说着什么。这张被时间染上微黄的照片,不仅是一个歌者的影像记录,更是一个时代的文化切片。当我们凝视这张照片时,看到的不仅是陈琳本人,更是90年代华语乐坛的缩影,是一个文化转型期的生动见证。

陈琳的音乐生涯恰逢中国社会剧烈变革的90年代。那是磁带与CD交替的时代,是音乐从集体欣赏转向个人体验的过渡期。她的《你的柔情我永远不懂》《爱就爱了》等作品,之所以能成为一代人的集体记忆,正是因为它们精准地捕捉了那个时代的情感脉搏——传统与现代交织下的迷茫与渴望。照片中的她,穿着简约而不失个性的服装,既不像80年代歌星那般华丽张扬,也不似新世纪偶像那般商业包装,这种恰到好处的平衡,正是90年代文化气质的视觉呈现。

在视觉文化尚未如今天般泛滥的年代,明星照片承载着远超影像本身的意义。每一张公开发表的照片都是经过精心选择的形象建构,是艺人与公众对话的重要媒介。陈琳的照片尤其如此——没有过度修饰的痕迹,没有刻意营造的距离感,有的是一种真实可触的温度。这种视觉呈现与她音乐中传递的情感真实性形成了奇妙共振,共同构建了一个既明星化又人格化的公众形象。在那个没有社交媒体、没有 *** 文化的时代,这样的照片成为了歌迷理解、接近偶像的珍贵窗口。

然而,任何影像都不可避免地是一种选择性的呈现。相机快门按下的一瞬,某些东西被框取进来,同时也有更多被排除在外。我们看到的陈琳照片,展现的是舞台上的光芒四射,是录音室里的全神贯注,是公众面前的微笑从容。而那些创作中的挣扎、成功后的空虚、光环下的孤独,则永远留在了相框之外。这种可见与不可见的辩证关系提醒我们:照片可以告诉我们许多,但同样也对我们隐藏了许多。

站在今天的视角回望陈琳的照片,我们不禁要思考影像与记忆的关系。对于经历过那个时代的人而言,这些照片是唤醒记忆的触发器;对年轻一代来说,它们则是通往过去的视觉文献。但无论哪种情况,我们都是在通过当下的视角解读历史影像,不可避免地会将自己的认知和情感投射其中。这种跨时空的对话既丰富了我们对历史的理解,也可能简化了历史的复杂性。

特别值得一提的是陈琳女性身份在这些影像中的呈现。在90年代的华语乐坛,女性歌手往往被期待符合某种特定形象——或温柔婉约,或性感张扬。陈琳却找到了一条中间道路:她既展现了女性的柔美,又表现出独立坚强的气质。她的照片中常见的中性装扮、自然妆容和自信姿态,在无意中挑战了传统的性别期待,为后来更多元化的女性形象开辟了空间。这种无声的反叛,或许比她音乐中的任何歌词都更有力量。

数字时代的今天,我们被图像的洪流所淹没,每天接触的影像数量远超90年代人们一个月的量。但在这种视觉过剩中,影像的力量反而被稀释了。陈琳时代的照片之所以至今仍能打动我们,正是因为它们的稀缺性和专注度。每一张照片都经过精心构图、冲印、选择,最终呈现在观众面前时已经承载了多层意义。这种对影像的敬畏之心,在随手一拍、随手一删的今天显得尤为珍贵。

当我们重新审视陈琳的照片,或许应该跳出对艺人私生活的好奇,转而关注这些影像作为文化文本的价值。它们不仅记录了一个优秀歌手的职业生涯,更封印了一个特定历史时期的文化氛围、审美趣味和社会心态。每一张老照片都是通往过去的时光之门,邀请我们进行一场跨越时空的对话——不仅是与陈琳本人的对话,更是与那个已经逝去的时代的对话。

在这个意义上,《陈琳照片》从来不只是关于陈琳的照片。它是一个文化符号,是一段集体记忆的载体,是一首无声的视觉诗歌。它提醒我们:有些光芒不会因时间而黯淡,有些声音即使沉默依然回荡。透过这些静止的影像,我们仿佛仍能听到那个熟悉的声音在歌唱:“爱就爱了,算了就算了…”这或许就是伟大艺术家的魔力——即使身影已逝,精神依然在时空中荡漾不息。

资讯网

资讯网