系与不系之间:安全带的文明隐喻与法律边界

清晨七点,城市尚未完全苏醒,小王匆忙驾车赶往公司。手机导航显示前方有交警检查,他下意识地摸了摸肩上的安全带——这个动作已成为肌肉记忆。而在相邻车道,一位中年司机正低头寻找手机,安全带静静地躺在插槽旁,未被唤醒。两种选择,两种可能的人生轨迹,在城市的脉络中交错延伸。

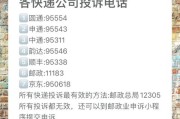

我国《道路交通安全法》第五十一条明确规定:“机动车行驶时,驾驶人、乘坐人员应当按规定使用安全带。”根据《道路交通安全违法行为记分管理办法》,驾驶人不系安全带将面临记1分、罚款50-200元的处罚,具体金额因省份而异。如广东省罚款200元,上海市罚款100元,北京市则处50元罚款。这些数字背后,是立法者用经济杠杆撬动安全意识的良苦用心。

然而,安全带的意义远超出法律条文与经济惩罚的范畴。物理学定律不会因人的身份地位而改变——当车辆以50公里/小时的速度发生碰撞时,未系安全带的乘员将与方向盘、挡风玻璃发生剧烈碰撞,产生相当于从三层楼坠落的冲击力。那一根看似纤弱的带子,实则是生与死之间最坚固的屏障。

纵观安全带的发展史,就是一部人类与交通事故抗争的编年史。19世纪末,安全带最初用于固定马车驾驶员;1959年,沃尔沃工程师尼尔斯·博林发明了现代三点式安全带并开放专利,估计已拯救超过100万人的生命。中国自1993年起强制要求小轿车驾驶者使用安全带,这一看似简单的立法进步,背后是无数交通事故血的教训。

在执法实践中,安全带处罚却呈现出令人深思的差异化图景。一线城市通过电子警察抓拍系统实现了近乎全覆盖的监管,而在部分偏远地区,执法力度相对薄弱。这种差异不仅反映了执法资源分配的不均衡,更揭示了交通安全意识在地域间的断层。法律的普遍性原则在具体实践中遭遇挑战,形成了一种“路上不平等”——同样的违法行为,在不同空间面临不同的被发现概率与处罚风险。

更深层看,系安全带的自觉性成为衡量社会文明程度的微妙标尺。当个体将系安全带内化为无需外部监督的自觉行为时,标志着公共安全意识从他律走向自律的成熟蜕变。在瑞典等交通安全记录优异的国度,乘客主动系安全带的比例接近100%,这不仅是法律严厉性的胜利,更是公民素养的整体体现。

教育与惩罚应当成为推动系安全带的双引擎。单纯依靠罚款和记分难以形成持久效果,必须辅以全方位的安全教育体系:从驾校培训到社区宣传,从校园教育到媒体传播,让“上车就系安全带”成为如呼吸般自然的条件反射。同时,车辆技术革新也在提供解决方案——未系安全带提醒装置从简单的声响提示发展到与车辆启动系统联动,技术正成为强化合规性的有力工具。

系安全带的每一个动作,都是对生命的庄严承诺。那条斜跨胸前的带子,连接的不是布帛与金属,而是责任与关爱,是理性与情感,是当下与未来。罚款记分只是手段而非目的,真正的终点应当是:无论有无监控,无论路途远近,每一个坐上车辆的人都能下意识地完成那个简单的动作——“咔嗒”一声,安全相伴。

当法律条文转化为行为习惯,当外部强制升华为内在自觉,我们的道路才能真正成为安全与文明的通行空间。在那一天到来之前,系上安全带的那个瞬间,始终是我们与死神之间最短的距离,也是最坚固的防线。

资讯网

资讯网