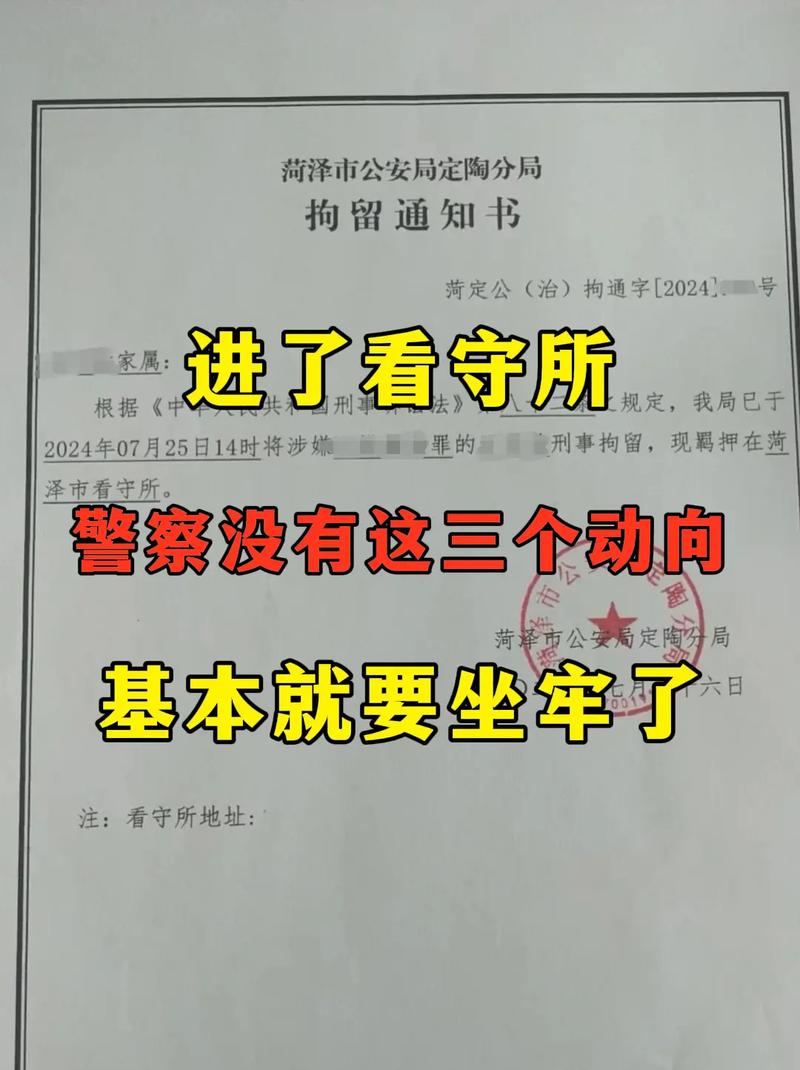

拳头的代价与自由的边界:打架斗殴拘留背后的保释困境

拳头挥出的瞬间,理性已然退场。当冲突升级为肢体接触,法律的警钟随即敲响。在中国,打架斗殴导致的拘留并非罕见,但涉事者及其家属最迫切的问题往往是:能被保释吗?这个问题的答案,远非简单的“是”或“否”能够概括,它折射出我国法律体系中自由与惩罚、个体权利与社会秩序之间的精妙平衡。

法律框架下的保释制度

保释,正式法律术语中称为“取保候审”,是我国刑事诉讼法规定的一项强制措施。根据刑事诉讼法第六十七条规定,人民法院、人民检察院和公安机关对有下列情形之一的犯罪嫌疑人、被告人,可以取保候审:(一)可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的;(二)可能判处有期徒刑以上刑罚,采取取保候审不致发生社会危险性的;(三)患有严重疾病、生活不能自理,怀孕或者正在哺乳自己婴儿的妇女,采取取保候审不致发生社会危险性的;(四)羁押期限届满,案件尚未办结,需要采取取保候审的。

打架斗殴案件通常涉及治安管理处罚法甚至刑法中的相关条款。如果情节轻微,未造成严重后果,可能仅适用治安管理处罚法的规定,处五日以上十日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较重的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处一千元以下罚款。这种情况下,拘留是一种行政处罚,原则上不适用刑事案件的保释规定。

然而,当打架斗殴造成轻伤以上后果时,案件性质便发生了根本转变——可能涉嫌故意伤害罪等刑事犯罪。这时,案件进入刑事司法程序,保释制度才有了适用的空间。

决定保释的关键因素

司法机关在决定是否准予保释时,会综合考虑多方面因素:

案件严重程度:这是最核心的考量因素。如果造成轻伤二级及以上后果,可能面临三年以下有期徒刑,此时保释可能性相对较低;如果情节轻微,双方达成和解,保释可能性则会大大提高。

社会危险性评估:司法机关会评估嫌疑人如果获释是否可能实施新的犯罪;是否有毁灭、伪造证据或干扰作证的可能;是否会威胁被害人或证人安全。

悔罪态度与和解情况:实践中,嫌疑人的悔罪态度和是否积极赔偿被害人损失、取得被害人谅解,对保释决定有重要影响。一份真诚的道歉和合理的经济补偿,往往能够改变司法机关的决定。

保证方式与保证人资格:取保候审需要提供保证人或交纳保证金。保证人必须与本案无牵连、有能力履行保证义务、享有政治权利且人身自由未受限制、有固定住处和收入。保证金数额则根据案件性质、情节等因素确定。

实践中的困境与挑战

尽管法律规定了取保候审的条件,但在打架斗殴案件中,实际操作仍面临诸多挑战:

首先,被害人态度往往成为关键变量。即使伤势不重,如果被害人坚决不谅解,司法机关为缓解社会矛盾,可能倾向于不予保释。这种“以被害人情绪为导向”的司法实践,有时会导致类似情节案件处理结果差异巨大。

其次,“社会危险性”评估缺乏明确标准。什么样的行为表明嫌疑人具有“社会危险性”?实践中这一判断很大程度上依赖于办案人员的主观经验,容易造成决策的不一致性。

再者,保证金数额确定机制不够透明。相似案件在不同地区、甚至不同办案人员手中,可能要求交纳差异巨大的保证金,这为司法公正性带来了挑战。

超越法律技术:冲突解决的社会智慧

当我们深入探讨打架拘留与保释问题时,实际上已经超越了单纯的法律技术操作,触及了社会冲突解决的深层智慧。

一方面,保释制度的设计体现了我国司法对人权的尊重和“无罪推定”原则的贯彻。允许符合条件的犯罪嫌疑人免受羁押之苦,保障其工作生活和家庭关系的相对正常进行,这本身就是法治文明的体现。

另一方面,打架斗殴案件的妥善处理需要建立多元化解纷机制。事实上,许多冲突完全可以通过调解、和解等方式在诉讼前阶段解决,避免当事人陷入刑事司法程序的漩涡。我国传统智慧强调“和为贵”,在现代法治框架下重新发扬这一理念,建立完善的诉前调解机制,或许能从根本上减少因打架斗殴导致的拘留和保释困境。

结语:拳头的代价与理性的选择

拳头能暂时宣泄情绪,却可能带来长达数日甚至数月的失去自由。保释制度为部分涉事者提供了暂时的喘息之机,但它绝不是逃避责任的捷径。在法律的天平上,个体的自由与社会的秩序需要精细平衡;在人生的选择中,理性克制远比拳头的冲动更有智慧。

当我们面对冲突时不妨铭记:法律可以提供事后的救济方案,但事前选择的克制与理性,才是避免陷入拘留与保释困境的真正智慧。在这个意义上,《打架拘留可以保释吗》这个问题的更佳答案或许是:更好的保释,是从不挥出那一拳开始。

资讯网

资讯网