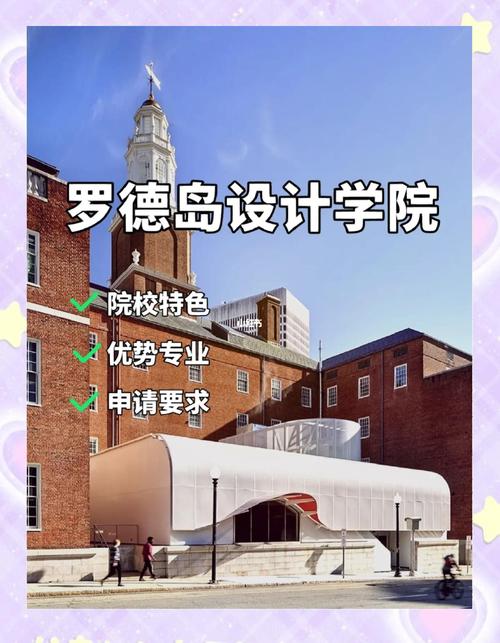

设计的圣殿:罗德岛设计学院在世界艺术教育版图中的独特坐标

在世界艺术与设计教育的星空中,罗德岛设计学院(RISD)犹如一颗恒久闪耀的明星。当众多学子与专业人士翻阅QS世界大学排名时,他们往往会发现一个有趣的现象:RISD常年稳居艺术与设计专业全球前三,有时甚至问鼎之一。然而,这颗明星的光芒并非来自排名的数字本身,而是源于其背后一整套拒绝被简单量化的教育哲学、人文精神与创造生态。RISD的世界排名,本质上是一场实用主义与理想主义在艺术教育领域的完美共生。

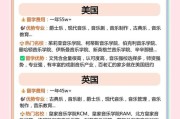

排名体系中的RISD,无疑是一所被数据认可的“成功学府”。在QS、U.S. News等权威排名中,其评估指标如学术声誉、雇主声誉、师生比、论文引用等,RISD均表现卓越。尤其是“雇主声誉”这一项,RISD几乎总能获得接近满分的高分。这意味着从华尔街的科技公司到巴黎的时尚工作室,全球创意产业的管理者们用投票表达了他们对RISD毕业生的高度认可:这些学生不仅技艺精湛,更具备一种难以言喻的“解决问题的能力”。这种声誉构成了RISD排名坚挺的现实基石,向世界证明了一所顶尖艺术院校同样可以在功利主义的评估体系中脱颖而出。

然而,数字永远无法捕捉RISD灵魂的全部。这所学院的真正排名,镌刻在它那近乎严苛的Foundation Year(基础年)课程里,弥漫在它与常春藤盟校布朗大学毗邻而居产生的学术化学反应中,体现在它“手脑并用”的校训实践里。在这里,排名背后的之一重深层价值是“慢工艺”对抗“快时代”的倔强姿态。当外界追逐着设计的商业化速度与视觉冲击时,RISD的学生却在学习如何用双手揉捏泥土、如何用肉眼观察光影的细微变化、如何从失败中迭代创意。这种对过程的尊重、对材质的情感、对失败的包容,形成了一种内化的设计品格,使得RISD的毕业生总能在深层次上理解并重塑世界,而非仅仅浮于表面地装饰世界。

RISD排名卓越的第二重秘密,在于其构建了一个“跨界共生”的创新生态系统。它与布朗大学的合作堪称全球高等教育跨学科合作的典范。艺术生可以轻松走入一所顶尖常春藤大学的课堂,学习神经科学或哲学;而布朗的理工科学生也可以来到RISD的工作坊,用艺术思维解构科技难题。这种制度化的跨界交流,使得RISD的教育永远处于一种动态的、杂交的、充满惊喜的创造状态。它培养出的不是单一的画家或设计师,而是能够用设计思维应对气候变化、公共卫生、社会公平等复杂问题的“新型创意领袖”。他们的毕业设计可能是可穿戴医疗设备,也可能是用数据可视化探讨种族主义的艺术项目——这种广度与深度,是任何排名指标体系都难以完全捕捉的。

更重要的是,RISD向我们揭示了艺术教育评价的一种更高维度:真正的排名不在榜单之上,而在每个创作者能否为世界提供一种前所未有的“观察方式”。从RISD走出的艺术家如大卫·拜恩(David Byrne)、设计师如苹果公司前首席设计官乔纳森·伊夫(Jonathan Ive),他们改变行业的从来不只是风格或技巧,而是一种全新的认知框架。伊夫不是简单地让电子产品变得更美观,而是重新定义了人与技术的情感关系。这种颠覆性的创新力量,源头正可追溯至RISD那种鼓励冒险、质疑常规的教育文化。

在这个追逐排名的时代,RISD的故事给予我们一种更为深刻的启示。它的高排名是其卓越本质的自然外显,而非刻意追求的目标。对于未来的艺术学子而言,选择RISD不仅仅是在选择一所排名顶尖的学校,更是在选择一种价值观:相信创造的力量能够超越功利计算,相信手的实践能够启迪心的思考,相信艺术与设计最终是为了让人类生活变得更加深刻、更加人性化。

最终,罗德岛设计学院在世界上的排名或许会因年份而有微小浮动,但它在艺术教育史上的地位早已超越任何数字的度量。它屹立在那里,如同一座灯塔提醒着我们:真正的教育卓越在于培养出那些能够重新定义未来的人,而这些人,终将改变世界看待自身的方式。

资讯网

资讯网