长征史诗的诞生:一首诗与一个民族的灵魂对话

1935年10月,当 *** 率领中央红军穿越千里险阻抵达陕北时,他不仅带来了一支疲惫却坚定的军队,更携带了一部镌刻在民族记忆深处的精神史诗。《七律·长征》的创作,远非一时兴起的文学创作,而是在中国革命最艰难时刻的一次精神总结与重塑,是领袖与历史、与军队、与民族的三重对话。

诗歌诞生的时空背景具有惊人的象征意义。1934年10月开始的战略转移,至1935年10月中央红军到达陕北,整整一年间,红军行程两万五千里,历经11个省,翻越18座大山,跨过24条大河,从出发时的八万六千人到抵达时不足八千人。这些数字背后是无数生命的牺牲与理想的坚守。 *** 在陕甘宁边区相对稳定的环境中回望这段历程时,笔下的“红军不怕远征难”七个字,已不仅是对过去的描述,更是对未来的宣言。

*** 作为长征亲历者与指挥者,他的双重身份赋予了这首诗独特的权威性与感染力。诗中“五岭逶迤腾细浪,乌蒙磅礴走泥丸”的意象,既是对自然险阻的描绘,更是对红军精神的高度提炼。将巍峨山脉化为“细浪”、“泥丸”,不仅体现了革命浪漫主义情怀,更展示了一种重新定义现实的力量——通过改变认知框架来改变世界意义的革命性思维。这种视角转换恰恰是长征精神的精髓:在物质极度匮乏中实现精神的高度升华。

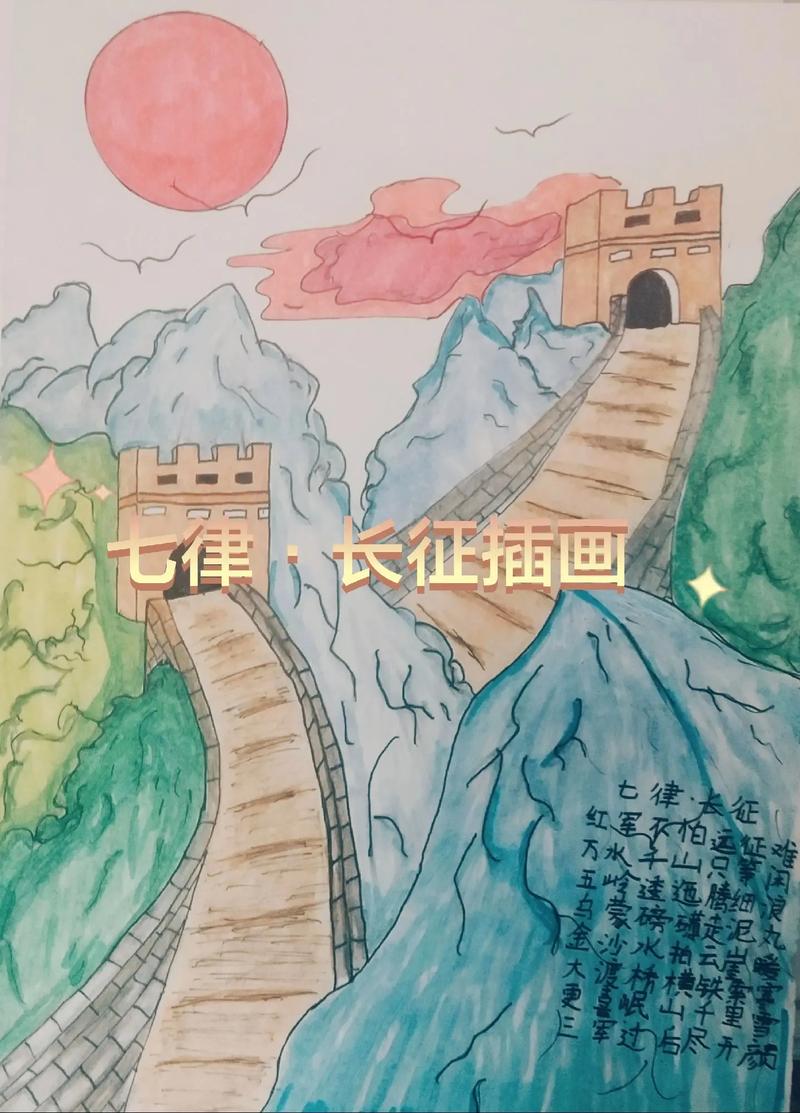

《七律·长征》的创作是集体记忆的个人表达。诗中每一处地理意象——五岭、乌蒙、金沙、大渡、岷山——都是无数红军战士用脚步丈量过的土地,每一处自然景观都浸润着牺牲与奋斗的记忆。 *** 将这些集体经历升华为诗歌符号,完成了一次从历史事实到文化象征的转化。这种转化不是简单的艺术加工,而是一种政治智慧的体现:通过诗歌形式将一场战略撤退重塑为精神胜利,将军事上的被迫转移转变为政治上的主动进军。

这首诗的创作时机恰逢中国 *** 需要重新确立革命合法性的关键节点。经过长征的磨难,党和红军需要一种叙事来证明其道路的正确性与历史的必然性。《七律·长征》提供了这种叙事框架——“更喜岷山千里雪,三军过后尽开颜”的结尾,不仅描绘了胜利场景,更暗示了经过苦难洗礼后的革命新阶段。诗歌在这里超越了文学领域,进入了政治动员的话语体系,成为凝聚人心、重建信心的文化工具。

值得注意的是,《七律·长征》采用传统七律形式书写现代革命内容,这一选择本身具有深刻文化意义。 *** 娴熟运用古典诗词格律,将革命体验装入传统文化容器,实现了马克思主义中国化在文化层面的实践。这种形式与内容的结合,象征着中国革命既不是全盘西化也不是简单复古,而是创造性地融合传统与现代、中国与世界的尝试。

八十多年过去,《七律·长征》已超越了一首诗的范畴,成为中华民族精神图谱中的重要坐标。它提醒着我们:真正的历史创造者,是那些在困境中依然能够以诗意的眼光审视苦难、以豪迈的气概面对挑战的人们。长征虽已远去,但长征精神通过这首诗获得了永恒的生命力,持续激励着一个民族在复兴道路上的前行。

当我们重读这首诗,不应仅仅将其视为历史文献,而应感受到那字里行间跃动的生命力量——那是一种将苦难转化为荣耀、将挫折转化为动力的非凡能力,这也是中华民族能够在无数挑战中不断涅槃再生的文化密码。《七律·长征》的创作背景因而成为了一面镜子,映照出个人与集体、文学与政治、历史与永恒之间复杂而动人的对话。

资讯网

资讯网