黑金之潮:石油价格波动背后的全球秩序重构

国际原油市场再次迎来震荡时刻。西德克萨斯中质原油(WTI)和布伦特原油价格如同被无形之手操控的提线木偶,在全球经济舞台上演着令人窒息的起伏剧情。当投资者们紧盯屏幕上跳动的数字,当产油国紧急召开会议商讨对策,当消费者为加油站不断变化的价格牌皱眉时,我们不禁要问:这不仅仅是一场关于能源价格的波动,更是隐藏在地缘政治、能源转型与金融博弈深层逻辑中的全球秩序重构信号。

石油从来不只是商品,它是地缘政治的血液。近期价格的每一次跳动,都深深烙印着国际政治的力量博弈。俄乌冲突持续发酵对能源供应链的冲击,中东地区不时紧张的地缘局势,OPEC+成员国之间的产量协议谈判——这些事件如同投入平静湖面的石子,激起石油市场的层层涟漪。而在这些表象之下,是美国页岩油革命带来的能源自给能力提升,是中国、印度等新兴经济体能源需求结构的变化,是俄罗斯、沙特等传统产油国为维持市场份额而进行的隐形较量。石油价格已成为大国博弈的晴雨表,反映着世界权力格局的悄然转变。

当我们聚焦“能源转型”这一21世纪最宏大的叙事,石油价格的波动便获得了更深层的解读。全球超过130个国家已提出碳中和目标,电动汽车销量呈指数级增长,可再生能源成本持续下降——这些趋势共同构成了对化石能源时代的终结预告。然而,转型并非一蹴而就。在传统能源与清洁能源的交接班过程中,出现了惊人的悖论:对化石燃料的投资不足导致供应紧张,反而推高了油价;而油价高企又加速了可再生能源的替代进程。这种相互制约又相互推动的复杂关系,使石油价格同时承载着过去时代的重量与未来时代的曙光。

金融市场的投机行为如同放大镜,加剧了石油价格的波动幅度。石油期货市场中的投机*易往往远超实际供需所 justifying的规模,算法交易和高频交易能够在毫秒间放大市场恐慌或贪婪情绪。2020年4月的历史性负油价事件已经证明,金融市场的内在机制有时会完全脱离实物市场的基本面。而当全球主要央行调整货币政策,当美元指数强弱变化,当投资者风险偏好转移,这些金融因素都会在石油价格上形成叠加效应,使简单的供需曲线解释力显得苍白无力。

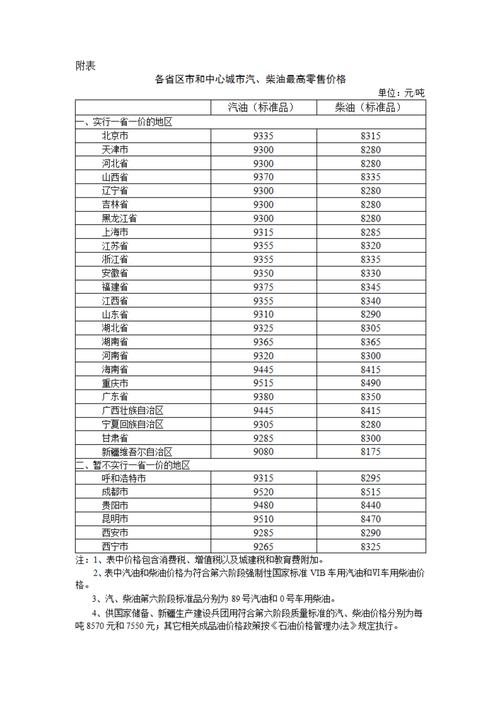

对于普通消费者而言,石油价格的波动直接转化为加油站价格牌上数字的变化,进而影响日常生活成本和消费选择。但对于整体经济而言,其影响远不止于此。石油价格持续高位运行将推升通货膨胀压力,迫使各国央行采取更紧缩的货币政策,可能抑制经济增长;而油价下跌虽可减轻消费者负担,却可能导致能源行业投资萎缩和就业岗位减少。这种两难处境考验着各国政策制定者的智慧,也凸显出全球经济对化石能源的结构性依赖依然难以摆脱。

展望未来,石油价格的波动性很可能成为新常态而非例外。在地缘政治不确定性增加、能源转型深入进行、金融市场复杂性提升的多重因素作用下,“黑金”的价格发现机制将面临前所未有的挑战。传统上被视为油价稳定器的OPEC+其影响力正在相对下降,而美国作为摇摆产油国的角色日益突出;同时,战略石油储备的释放与回购成为消费国干预市场的新工具;金融监管机构对大宗商品投机交易的关注也在增加。这些变化共同指向一个结论:石油市场的游戏规则正在改写。

面对这样的复杂图景,无论是政策制定者、市场参与者还是普通观察者,都需要超越“油价涨跌”的表层现象,深入理解其背后的全球秩序重构逻辑。石油价格的每一次显著波动,都是观察世界运行机制的窗口,是解读时代变迁的密码。在这个能源、政治、金融深度互动的时代,唯有跳出单一维度思考,才能把握黑金之潮的真正方向与意义。

当我们站在能源历史的关键转折点,石油价格的波动不再仅仅是市场供需的反映,而成为文明转型过程中的阵痛与先声。理解这一点,或许能让我们在黑金之潮中找到前行的方向与智慧。

资讯网

资讯网