画笔与边界:全球百强艺术学府中的创造力迷思与突围

当QS世界大学排名再次公布艺术与设计类院校榜单,伦敦皇家艺术学院、罗德岛设计学院、帕森斯设计学院等熟悉的名字依旧占据前列。这些被量化的“百强”名单成为无数艺术学子心中的圣殿地图,指引着他们跨越国界追寻艺术梦想。然而在这份光鲜的排名背后,隐藏着一个值得深思的悖论:艺术本质上抗拒标准化评判,却被纳入了全球化的排名体系;创造力渴望自由生长,却在制度化的教育框架中被规训。

全球艺术教育体系正经历着前所未有的同质化进程。走在任何一所顶尖艺术院校的走廊上,你很难立即分辨出这是在伦敦、纽约还是东京——同样的开放式工作室布局,同样强调“批判性思维”的课程设置,同样讨论着后人类世、数字殖民和气候危机的创作主题。这种趋同现象部分源于全球艺术教育标准的建立,以及教师、学生和理念的跨国流动。它带来了教学质量的普遍提升,却也悄然消弭了地域文化的独特性。当一位来自非洲的学生在伦敦学习油画技巧,再回到家乡创作时,他的作品难免会带上西方审美和价值判断的烙印。

排名系统背后的量化指标更是揭示了这种规训机制。学术声誉、雇主评价、师生比例、论文引用率——这些适用于综合大学的评估标准施加于艺术院校时,产生了一种微妙的扭曲效应。为了提升排名,院校不得不调整资源配置,优先发展那些易于量化的学科,而那些需要长期孵化、难以立即产生经济效益的传统技艺或实验性艺术形式则被边缘化。艺术创作被简化为可测量产出的知识生产活动,偏离了其探索人性、挑战边界的本质。

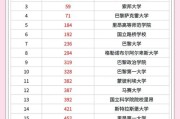

在这种全球化语境下,“西方中心主义”依然以更为隐蔽的方式存在。榜单上前20名院校中,欧美机构占据85%,亚洲院校仅零星点缀其中。这种分布不仅反映了历史积累的资源优势,更暗示了一种审美标准和价值判断的霸权。非西方艺术传统常常需要经过“翻译”和“解释”,才能进入全球艺术对话的主流视野。一位中国水墨画家若要获得国际认可,往往需要在自己的作品中加入足够的“东方元素”以满足西方对异域性的想象,同时又需符合当代艺术的表达方式以便被理解。

然而希望在于边缘地带的突围。近年来,一些非西方艺术院校开始重新审视自身的文化资源,拒绝全盘接受西方艺术教育模式。墨西哥国立自治大学将本土原住民艺术传统纳入课程核心;新加坡LASALLE艺术学院致力于构建东南亚当代艺术话语体系;中国中央美术学院推动“国画现代化”探索传统媒介的当代表达。这些尝试不是简单的文化回归,而是创造性地将地方性知识转化为全球艺术对话的新语言。

真正的艺术教育不应是单向度的技术传授或风格模仿,而应是一场开启感知维度的革命。它既需要提供技艺训练的严谨性,又要保持对不确定性的开放态度;既要扎根特定文化土壤,又要具备跨文化对话的能力。未来的艺术学府可能不再追求成为全球化标准下的“顶尖”,而是发展为各具特色的创造性节点,形成一个多元共生的生态系统。

在全球排名的光环之外,或许我们应该重新思考艺术教育的本质价值——它不是生产符合市场预期的创意劳动力,而是培育能够以全新方式看世界、感受世界并表达世界的人。当我们的艺术院校能够培养出既深刻理解自身文化根脉,又能与全球对话的创作者时,真正的艺术教育革命才会到来。在那一天到来之前,每一所艺术学院都需要在全球化与本土性、自由与规训、传统与创新之间找到自己的平衡点,而不是简单地追逐一个排名数字。

艺术的未来不在于统一的标准与排名,而在于那些无法被排名衡量的多样性、独创性与文化深度。这是我们看待任何艺术院校排名时,应有的清醒与超越。

资讯网

资讯网