空间的诗学与现实的坐标:解构室内设计专业排名背后的多维价值体系

在追求美学与功能完美融合的今天,室内设计已不再仅仅是装饰的艺术,而是关乎人类生活方式、文化表达与技术创新的综合学科。当无数怀揣设计梦想的学子试图通过大学排名寻找前行方向时,我们有必要超越简单的数字序列,深入探究这些排名背后所反映的多维价值体系。

室内设计专业的排名从来不是也不应是一份冰冷的名次清单。权威机构如QS世界大学排名、Frame Awards等通过一系列复杂指标进行评估:学术声誉、雇主评价、师生比例、研究影响力、设施资源、毕业生就业率等。这些量化数据固然重要,但真正定义一所院校设计教育质量的,往往是那些难以被简单量化的要素—创意氛围的浓稠度、跨学科交流的活跃度、与行业连接的紧密程度,以及那种能够点燃学生创造力的无形能量。

从全球视角观察,室内设计教育的强者呈现出多元化的格局。意大利米兰理工大学以其深厚的建筑传统和材料研究见长;英国皇家艺术学院则在概念创新与实验性设计方面独树一帜;美国罗德岛设计学院强调艺术性与商业性的平衡;北欧院校如阿尔托大学则专注于可持续设计与人文关怀。这种多样性本身就在提醒我们:设计教育的卓越有多种表现形式,排名只是反映了特定评价体系下的相对位置。

中国室内设计教育在过去二十年实现了令人瞩目的跨越。中央美术学院、中国美术学院等艺术院校培养了学生的审美感知与空间表达能力;同济大学、清华大学等综合类高校则强调整合建筑学、工程学与社会学的跨学科视角;南京艺术学院、广州美术学院等院校结合地域文化特色,形成了独特的教育模式。这些院校在不同评价体系中各有所长,正在全球设计教育地图上逐渐占据重要位置。

面对排名,未来的设计学子应当保持清醒:排名揭示的是过去的成就,而非未来的可能性。真正明智的选择来自于对自我需求的清醒认知—你是渴望技术精进还是概念创新?倾向于商业化实践还是学术研究?希望沉浸于传统文化还是国际视野?这些问题的答案比任何排名都更能指引你找到最适合的设计教育土壤。

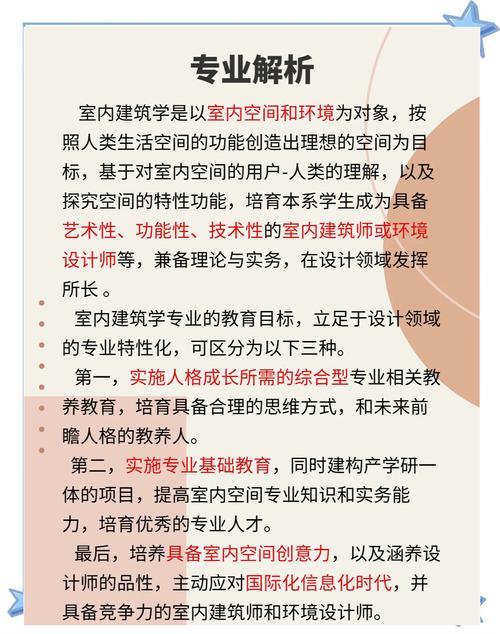

室内设计本质上是一门解决“人·空间·环境”关系的学科,其真正价值不在于排名的高低,而在于它能否培养出具有人文关怀、技术能力与创新思维的设计师。这些设计师将来能否创造出不仅美观而且能够提升人们生活品质的空间,能否回应可持续发展的时代命题,能否在文化传承与创新之间找到平衡点—这些才是评价设计教育质量的终极标准。

在选择求学目的地时,不妨将排名视为一张有用的参考地图,而非必须遵循的路线图。真正重要的不是你在哪里学习,而是你如何利用所在环境的资源塑造自己的设计思维与能力。更好的设计教育是那种能够激发你的创造力、培养你的批判性思维、拓宽你的视野,并最终帮助你找到自己独特设计语言的教育。

当空间成为生活的容器,设计成为空间的诗学,室内设计专业的价值早已超越了排名的数字游戏。在这条创造与美的道路上,最终的排名应当由你设计的空间如何影响人们的生活品质来决定,由你能否为这个世界增添更多温暖、智慧与美感来评判。这或许才是所有排名背后最值得铭记的真理。

资讯网

资讯网