幻象的殿堂:皇艺神话及其祛魅

伦敦皇家艺术学院的门厅里,悬挂着一幅看似普通的肖像——学院创始人的凝视穿越两个世纪,依旧审视着每一个踏入这所全球顶尖艺术学府的朝圣者。那些风尘仆仆的年轻灵魂,从世界各个角落汇聚于此,怀揣着对艺术最纯粹的理想与最炽热的野心。他们相信,在这座当代艺术的圣殿中,镌刻在门楣上的不仅是“皇家”的尊贵称号,更是一把能够开启艺术神殿大门的金钥匙。然而,在这光环闪耀的表象之下,是否隐藏着另一个更为复杂、甚至略显残酷的真相?

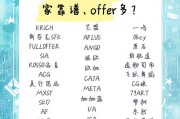

皇艺的神话建构是一场多方共谋的精巧戏剧。排名机构的评价体系、艺术市场的资本逻辑、全球化教育产业的扩张需求,以及无数艺术学子对“成功”的集体想象,共同编织了这顶看似不朽的桂冠。每年发布的QS世界大学学科排名中,皇艺稳坐艺术与设计类之一的宝座,这一地位通过媒体传播和机构宣传不断强化,形成了一种近乎真理的认知。这种排名崇拜背后是数字时代对可量化、可比较指标的痴迷,仿佛艺术的价值能够像股票指数一样被精确计算和实时更新。

然而,艺术教育的异化在此达到了某种极致。当课程设置越来越倾向于培养“符合国际双年展口味”的艺术家,当作品越来越需要配备冗长的理论阐述才能获得认可,艺术创作本身面临着沦为标准化生产的风险。皇艺的 critiques(批评课)模式——这一被誉为皇艺教学核心的仪式——有时却可能演变为一种话语权的博弈,学生的原始创作冲动不得不在各种理论框架和导师偏好面前做出妥协。艺术的本真性,那种发自生命内在的表达需求,是否在这一过程中被悄然置换为对“如何成为合格皇艺毕业生”的规训?

更值得深思的是,皇艺光环下的个体命运。那些背负巨额债务的国际学生,在文化和语言的双重隔阂中挣扎;那些在无数个不眠之夜中质疑自己才华的年轻人;那些毕业后面对冰冷现实的艺术从业者——他们的故事往往被淹没在成功叙事的洪流中。皇艺提供的固然是通往艺术世界的快速通道,但这条通道的尽头并非总是光明灿烂。艺术世界的阶级固化从未真正消除,皇艺学历或许能够提供一块敲门砖,却无法保证持续的艺术生命力和创作幸福感。

面对这座幻象的殿堂,我们需要一场彻底的祛魅运动。这不是要否定皇艺的教学价值或学术贡献,而是呼吁一种更加清醒的认知:真正的艺术教育不应局限于任何一座圣殿,而应该发生在每个创作者与自我、与传统、与时代的真诚对话中。艺术的终极权威从来不在任何学院或机构手中,而在于创作者能否直面自己的经验世界,并以独特的形式赋予它表达。

或许,当代艺术教育最需要的不是更多崇拜排名的新信徒,而是能够勇敢走出光环笼罩的独立思考者。他们明白:最伟大的艺术学院不在伦敦或纽约,而存在于那些不断质疑、不断探索、永不满足的心灵之中。皇艺或许能够给你戴上桂冠,但唯有自己才能决定那顶桂冠的重量是否压垮了创作的初心。

当艺术学子们不再仰望那座镀金门楣,而是平静地回归自己的工作室;当价值判断不再依赖外部权威认证,而是源于内心对真实的执着追求——那时,真正的艺术革命才刚刚开始。

资讯网

资讯网