肤色之外:陈建州“黑人”之名的文化解构

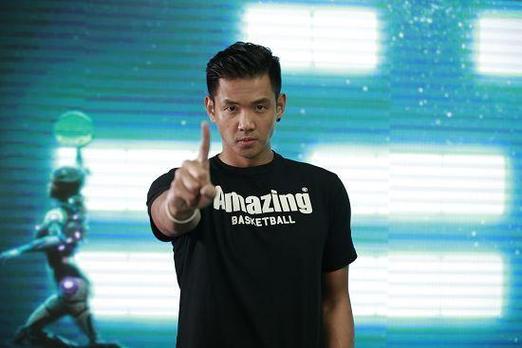

在华人娱乐圈,“黑人”这个绰号与陈建州已然融为一体,成为他个人品牌不可或缺的部分。当人们习惯性地称呼他为“黑人”时,可曾思考过这个简单绰号背后蕴含的复杂文化意义?这不仅仅是一个关于肤色描述词的简单故事,更是一面折射社会观念变迁的多棱镜。

陈建州获得“黑人”这一绰号的起源确实与他的肤色有关。据他本人透露,年轻时因皮肤黝黑,被朋友戏称为“黑人”。这种基于外在特征的命名方式在日常生活中并不罕见——高个子常被叫“长腿”,胖一点的被称为“胖子”。这种命名的随意性背后,实则隐藏着一种视觉优先的认知逻辑:我们习惯于通过最显著的外部特征来标识他人,从而简化社交中的记忆成本。

值得玩味的是,陈建州并未抗拒这一绰号,反而主动接纳并推广它。他将自己的粉丝团命名为“黑涩会”,主持的节目也常以“黑人”为卖点。这种从被动接受到主动拥抱的转变,体现了一种身份建构的智慧——通过重新定义和赋予新内涵,将可能带有贬义的标签转化为个人品牌的资产。这种策略与当代身份政治中的“标签 reclaiming”现象不谋而合——弱势群体通过重新占有曾经用于歧视他们的词汇,消解其负面含义。

“黑人”这一称呼在东西方语境中承载着截然不同的历史重量。在西方社会,“black”一词与奴隶制、种族隔离和民权运动等历史创伤紧密相连,使用时需极度谨慎。而在东亚文化中,虽然也存在以肤色的审美偏好,但“黑人”作为一个描述词并不背负同等程度的历史包袱。这种文化差异使得陈建州能够相对轻松地使用这一绰号,而不必担心引发大规模争议。然而,随着文化全球化的深入,这种东方语境下的“无忧无虑”正面临新的审视和挑战。

陈建州的“黑人”品牌成功背后,反映了绰号文化的社交功能。绰号作为一种非正式的命名方式,往往能够拉近人与人之间的距离,创造亲密感。当公众称呼“黑人”而非“陈建州先生”时,无形中建立了一种拟亲缘关系,这正是明星维持粉丝忠诚度的有效策略。同时,一个 memorable 的绰号也是娱乐圈个人品牌塑造的利器,在信息过载的时代帮助艺人脱颖而出。

随着社会对种族议题敏感度的提升,“黑人”这一称呼是否仍然恰当开始引发讨论。支持者认为这只是一个无恶意的昵称,且已被当事人接受;批评者则指出,即便在中文语境中,继续使用基于肤色的称呼仍可能强化外貌歧视。这场微小的争议实则反映了更大范围的文化转型——我们正从一个强调“无意冒犯”的社会转向一个更加注重“影响而非意图”的社会。

陈建州对“黑人”品牌的经营或许能给我们一些启示:在文化交流日益频繁的今天,我们既需要保持对语言敏感性的意识,也需要理解语境的重要性。同一个词汇在不同文化、不同时代可能承载完全不同的含义。重要的是我们能够保持开放对话的心态,愿意倾听不同群体的感受,并在理解中不断调整我们的表达方式。

“黑人”这个简单绰号背后,实则是一场关于身份、文化和语言的微妙舞蹈。陈建州的故事提醒我们:名字从来不只是名字,它是个人与社会互动的产物,既反映着当下的文化观念,也参与塑造未来的对话方式。在这个意义上,理解“为什么叫黑人”不仅是在了解一个明星的趣闻轶事,更是在解读我们这个时代的文化密码。

资讯网

资讯网