股权激励:现代企业治理中的双刃剑

在知识经济席卷全球的今天,企业间的竞争本质已演变为人才之争。如何吸引、激励并保留核心人才,成为摆在所有企业家面前的战略课题。股权激励制度作为一项融合了人力资源管理与公司治理机制的创新安排,正日益成为企业战略工具箱中的重要选项。然而,这把利器若使用不当,亦可能伤及自身,其双刃剑特性值得深入探讨。

股权激励的本质是通过让渡部分企业所有权,使员工与企业形成利益共同体。这一制度设计的精妙之处在于,它巧妙地将 *** 成本转化为合作收益。在传统雇佣关系中,所有者与经营者、员工之间存在着天然的利益分歧,所有者为追求长期价值可能倾向于再投资,而员工则更关注短期报酬。股权激励通过所有权共享,使各方利益在企业发展这一目标上实现共振,创造了“价值创造-价值分享-再创造”的良性循环。

从历史维度看,股权激励并非新生事物。早在18世纪的美国,Albert Gallatin就在其玻璃厂中实践了利润分享计划。但这一制度的真正蓬勃发展始于20世纪50年代的美国硅谷。在高科技企业初创期现金流匮乏的背景下,股权成为支付手段的有效替代,意外地催生了无数员工富翁,也缔造了“硅谷神话”。中国企业对股权激励的探索始于20世纪90年代,从最初的境外上市公司试点,到2006年《上市公司股权激励管理办法》的出台,再到近年来科创板的制度创新,股权激励在中国逐渐走向规范化、普及化。

现代股权激励已呈现出多样化的实施形态。期权、限制性股票、员工持股计划等各具特色的工具,为企业提供了量身定制的可能性。华为的虚拟受限股、阿里巴巴的合伙人制度、腾讯的股份奖励计划,这些中国企业的创新实践,既吸收了国际经验,又融入了中国智慧,为全球公司治理贡献了中国方案。

股权激励的价值不仅体现在个体层面,更在宏观层面具有深远意义。它改变了传统的“资本雇佣劳动”逻辑,迈向“劳动与资本共同治理”的新范式。这一转变重塑了企业权力结构,使员工从单纯的被管理者转变为积极参与者,从而激发了组织创新活力。当员工身份转变为“事业合伙人”,其工作动机将从外在报酬驱动升级为内在价值驱动,这种转变对企业创新能力的提升是质的飞跃。

然而,股权激励并非万能灵药,其潜在风险不容忽视。设计不当的股权激励可能导致短期行为盛行,如为了行权条件而粉饰财务报表;可能引发新的*,造成普通员工与激励对象之间的对立;可能稀释原有股东权益,引发公司控制权问题;还可能因行权时的税收负担而产生意想不到的负激励效应。这些隐患提醒我们,股权激励是一把需要精心驾驭的双刃剑。

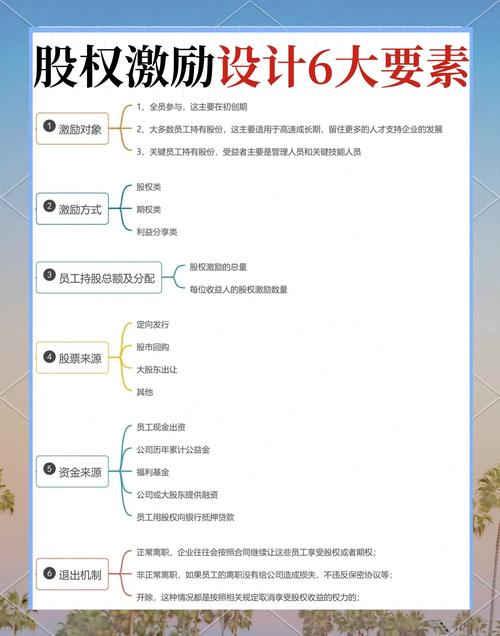

要更大化股权激励的积极效应,企业需要系统化思维和精细化设计。首先应明确激励目的——是重在保留人才还是激励绩效?其次要科学选择激励对象,避免“撒胡椒面”或过度集中两种极端。再次要合理设定绩效条件,平衡挑战性与可实现性。最后要构建配套管理体系,包括价值评估、沟通机制、退出安排等,形成闭环管理。

尤为重要的是,股权激励必须与企业文化相融合。缺乏文化支撑的股权激励只会沦为纯粹的财务安排,难以发挥长期效果。只有建立在信任、透明、共赢文化基础上的股权激励,才能真正点燃员工内心的事业 *** ,实现从“要 *** ”到“我要干”的转变。

展望未来,随着数字化转型的深入和新生代员工成为职场主力,股权激励制度将面临新的机遇与挑战。弹性化、个性化、可视化的股权激励方案或许将成为趋势。但无论如何演变,其核心逻辑不会改变——通过共创共享的价值理念,实现人与组织的共同成长。

股权激励制度作为现代企业治理的重要组成部分,已经超越了单纯的薪酬工具范畴,成为连接人才与资本、个人与组织、当下与未来的战略纽带。善用这把双刃剑,企业将在激烈的人才竞争中占据先机,为可持续发展注入不竭动力。在这个意义上,精通股权激励之道,已是当代企业领袖的必修课。

资讯网

资讯网