辛亥枪声中的个体觉醒:《辛亥大英雄》的历史镜像与人性叩问

当指尖在键盘上敲下“辛亥大英雄 *** ”这一搜索词时,我们寻求的不仅仅是一部小说的电子文本,更是一把打开历史记忆的钥匙,一次与百年前那些热血灵魂的隔空对话。《辛亥大英雄》作为一部以辛亥革命为背景的历史小说,其价值远不止于讲述一段众所周知的历史事件,而在于它如何通过文学的力量,重新唤醒那些被教科书简化为冰冷事实的生命温度,如何在宏大的历史叙事中寻找个体的存在意义。

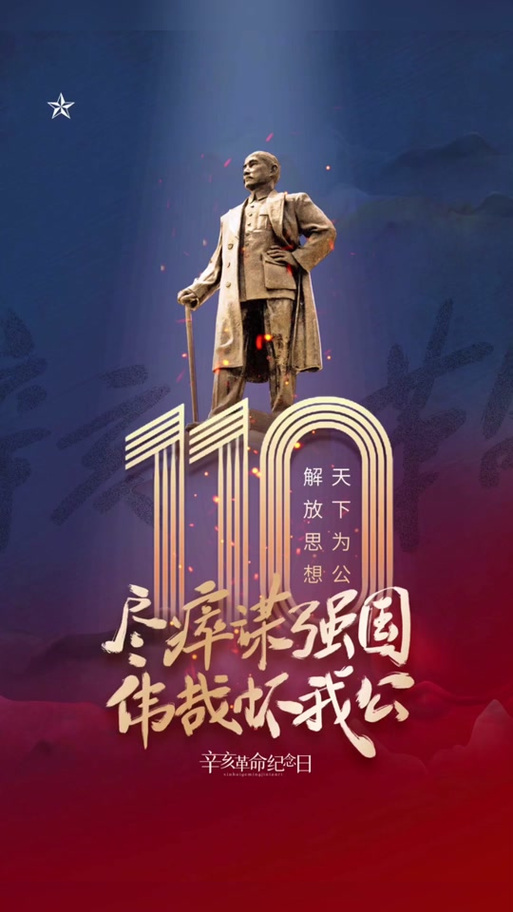

辛亥革命被历史学家黄仁宇称为“中国历史上最伟大的革命之一”,它不仅仅是一场政治制度的更替,更是一次深刻的思想解放运动。在这段波澜壮阔的历史中,《辛亥大英雄》巧妙地避开了对历史事件的简单复述,而是将镜头对准了那些在时代洪流中挣扎、抉择的普通人。小说中的主角或许不是孙中山、黄兴这些众所周知的历史人物,而是那些在历史缝隙中发光发热的无名英雄——他们可能是武昌首义中那个犹豫再三最终扣动扳机的新军士兵,可能是冒着杀头风险为革命党传递情报的普通商贩,也可能是挣脱封建家庭束缚投身革命的新女性。

这些虚构人物的伟大之处不在于他们做出了什么惊天动地的壮举,而在于他们在时代转折点上的自我觉醒。小说细腻刻画了这些人物从“臣民”到“公民”的意识转变过程——他们开始思考个人与国家的关系,开始质疑千年帝制的合理性,开始为自己的命运做主。这种内在的精神革命,某种程度上比外在的政治革命更为深刻和持久。正如历史学家孙隆基所言:“辛亥革命最宝贵的遗产不是政治制度的变革,而是中国人自我意识的觉醒。”

在消费主义盛行的当下,《辛亥大英雄》通过 *** 文学的传播方式,意外地成为了连接现代读者与历史记忆的桥梁。当年轻读者通过手机屏幕阅读这部作品时,他们不仅仅是在消费一个娱乐产品,更是在进行一场历史体验。小说中那些人物的困惑与抉择——个人理想与家庭责任的冲突、爱情与信仰的两难、变革代价与维持现状的权衡——与现代年轻人面临的生存困境形成了奇妙的共鸣。这种跨越时空的情感连接,使历史不再是教科书上枯燥的年份和事件,而变成了可感知、可理解的生命经验。

值得深思的是,“ *** ”这一数字时代的行为本身,也隐喻着我们对历史的态度。我们渴望获取历史的内容,却常常希望它以最便捷、最节省成本的方式呈现。《辛亥大英雄》作为一部 *** 小说,既满足了这种现代需求,又通过其文学品质避免了历史被简化和消费的危险。它在讲述历史的同时,也在反思我们应当如何对待历史——是作为消费品快速消化,还是作为精神资源细细品味?

小说的真正力量在于它没有将辛亥革命神话化,而是如实展现了历史的复杂性与多面性。革命不是一帆风顺的进程,其中充满了偶然与必然的交织、理想与现实的落差、崇高与卑劣的并存。小说中的“英雄”不是完美无缺的超人,而是有着各种缺陷和矛盾的普通人。正是这种真实性,使作品超越了简单的英雄崇拜,进而探讨了更为深刻的人性课题——在极端环境下人的选择、在理想与现实间的挣扎、在集体诉求与个人利益间的平衡。

当我们搜索并下载《辛亥大英雄》时,我们实际上是在参与一场跨越百年的对话。这场对话关乎我们如何理解过去、如何认识现在、如何展望未来。辛亥革命虽然已经过去一个多世纪,但它提出的问题——什么是现代中国?中国人应当如何构建自己的国家认同?个人在国家发展中扮演什么角色?——至今仍在回响。

《辛亥大英雄》的价值不仅在于它讲述了一段历史,更在于它启发我们思考:在这个价值多元、充满不确定性的时代,我们每个人都可以成为自己生命的“大英雄”,通过日常生活中的选择与坚持,参与书写当代中国的故事。历史从未远离,它就在我们每一次下载阅读的选择中,在我们对过去的追问中,在我们对未来的想象中继续生长。

资讯网

资讯网