《邢台123招工》:数字时代下的劳动镜像与人性微光

打开《邢台123招工》的页面,扑面而来的不是冰冷的数据流,而是一座城市劳动力市场的鲜活脉搏。这里没有宏大的叙事,只有具体而微的生计与梦想。每一个招工启事背后,都藏着一个家庭的柴米油盐;每一份求职信息里面,都承载着一个个普通人的奋斗故事。在这个看似普通的数字招工平台背后,折射的是中国城镇化进程中劳动力流动的深刻变迁,是数字经济如何重塑传统就业模式的生动样本。

邢台这座有着三千多年历史的古城,正经历着从传统工业城市向现代化都市的转型阵痛。《邢台123招工》恰如一面镜子,映射出这种转型中的矛盾与希望。平台上,既有对熟练技术工人的渴求,也有对快递、外卖等新兴行业人员的需求;既能看到老一辈人偏好的长期稳定工作,也能发现年轻人钟情的灵活就业岗位。这种多元化的用工需求,勾勒出邢台经济结构的真实图景——传统产业与新兴产业并存,旧的生产方式与新的经济形态交织。

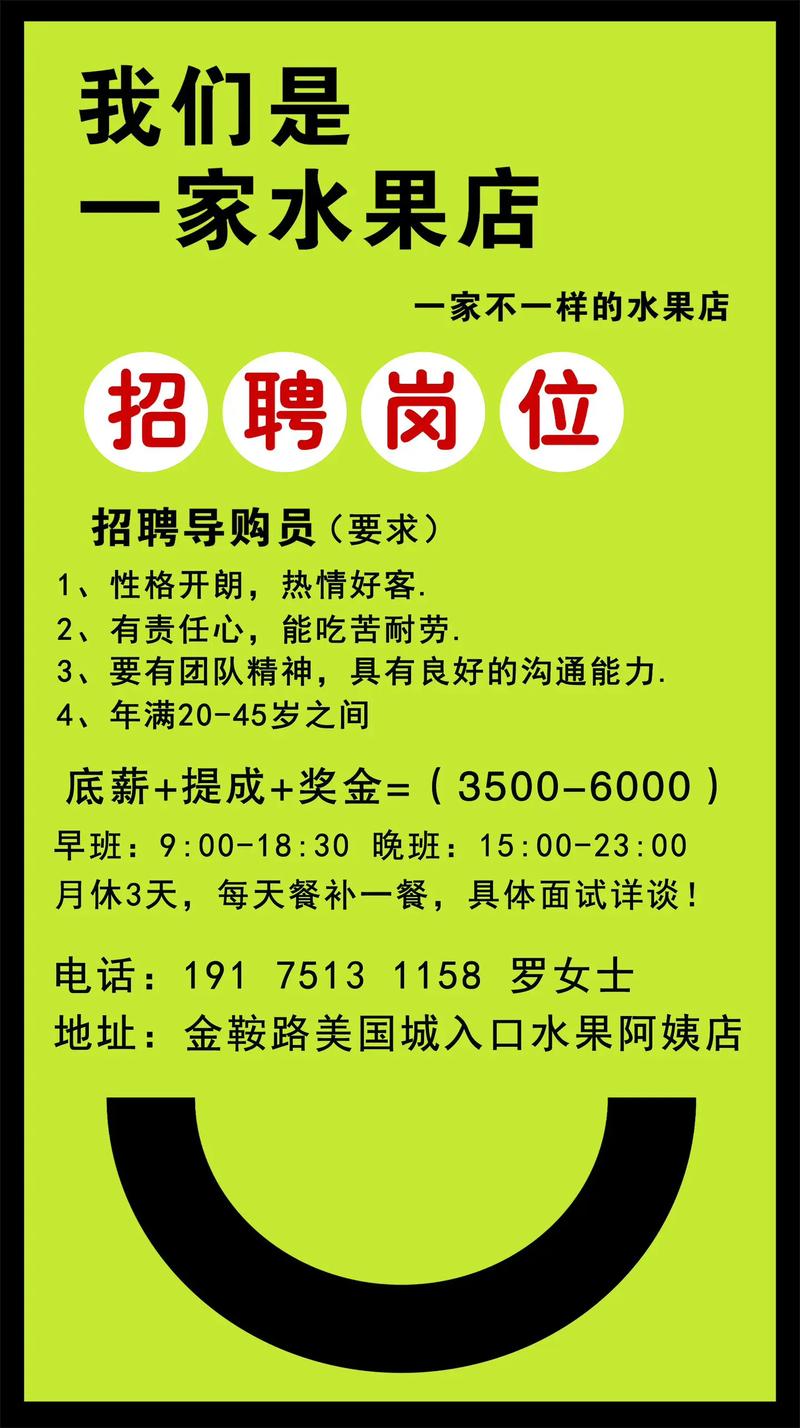

在《邢台123招工》的字里行间,我们能读到一种独特的情感温度。 *** 方用最朴实的语言描述岗位要求,没有华丽辞藻,只有实实在在的工作内容和待遇说明;求职者用最直接的方式表达自身能力,不夸大不掩饰,只希望找到合适的谋生之道。这种质朴的交流方式,构建了一种基于诚信的劳动契约精神。当“管吃住”“工资月结”成为高频词汇时,我们看到的是底层劳动者最根本的生存关切;当“有责任心”“能吃苦”成为共同要求时,折射的是市场经济中最朴素的价值观。

与传统 *** 市场不同,《邢台123招工》呈现出鲜明的碎片化特征。短期工、零工、 *** 岗位占据相当比例,这种就业形态的兴起既是经济不确定性的产物,也反映了新一代劳动者对工作自主性的追求。平台上的信息更新频繁,劳动力的流动性极高,这既增加了就业的灵活性,也带来了职业稳定性的隐忧。在这样快速变动的劳动力市场中,劳动者需要不断调整自己的技能结构,雇主需要重新思考用工模式, *** 则需要完善相应的社会保障体系。

《邢台123招工》不仅是一个信息平台,更是一个观察社会变迁的窗口。从平台上岗位类型的变化,我们可以追踪地方产业结构的调整;从薪资水平的波动,我们可以感知区域经济的冷暖;从求职者年龄分布的变化,我们可以洞察人口流动的趋势。这些看似琐碎的数据碎片,拼凑出的是一幅当代中国三四线城市发展的立体图景。

在数字化浪潮席卷各行各业的今天,《邢台123招工》这样的平台面临着升级与转型的挑战。如何利用大数据技术实现更精准的人岗匹配?如何引入信用评价体系降低交易成本?如何拓展职业培训功能提升劳动者技能?这些问题的答案将决定平台未来的发展方向。但无论如何演变,其核心价值始终在于连接供需两端,促进人力资源的优化配置。

夜幕降临,《邢台123招工》上的信息仍在不断刷新。那些跳动的字符背后,是无数普通人用汗水书写的生存史诗。在这个数字化的劳动力集市上,没有惊天动地的英雄传奇,只有平凡世界的坚韧与希望。或许,正是这些细微而真实的劳动故事,构成了中国经济最深厚的底色。《邢台123招工》作为这个时代的注脚,记录着变革中的困惑与选择,留存着发展中的温度与记忆。

当我们超越简单的信息平台视角,将《邢台123招工》置于更广阔的社会经济背景下审视时,它便不再只是一个招工网站,而成为理解当代中国劳动力市场变迁的一把钥匙。在这把钥匙开启的门后,是我们这个时代劳动价值、生存智慧与人际信任的复杂图景,值得每一个人深思。

资讯网

资讯网