为什么天空是蓝色的?——一场横跨三个世纪的科学追问

当我们抬头仰望,那片无垠的蔚蓝便温柔地包裹着我们的视线。这抹蓝色是如此寻常,寻常到我们几乎将其视为理所当然的背景;它又是如此神秘,神秘到人类为了解开它的奥秘,竟耗费了数个世纪的光阴。天空的蓝色,并非一个简单的物理现象标签,而是一段充满智慧交锋、理性求索的壮丽史诗。它的答案,最终指向的不仅是光的本质,更是人类认知边界的不断拓展。

在科学之光尚未普照的年代,天空的颜色被赋予了种种神话与诗意的解释。古希腊人相信天空是神明居住的穹顶,其蓝色是神圣本质的显现;而在东方的传说里,它或许是女娲补天时留下的五色石光泽。这些解释虽美,却只是想象的翅膀,无法承载起理性的重量。真正的科学追问,始于一个敢于向常识挑战的“为什么”。

问题的转折点出现在19世纪。一位名叫约翰·廷德尔(John Tyndall)的物理学家迈出了关键的之一步。他注意到,当光线通过充满悬浮微粒的液体时,短波长的蓝光似乎更容易被散射开来。他将这一现象归因于空气中微小的水分子或尘埃对光的散射作用。廷德尔的发现如同在黑暗的房间里点燃了一支蜡烛,照亮了方向,但烛光微弱,尚未能揭示全貌。

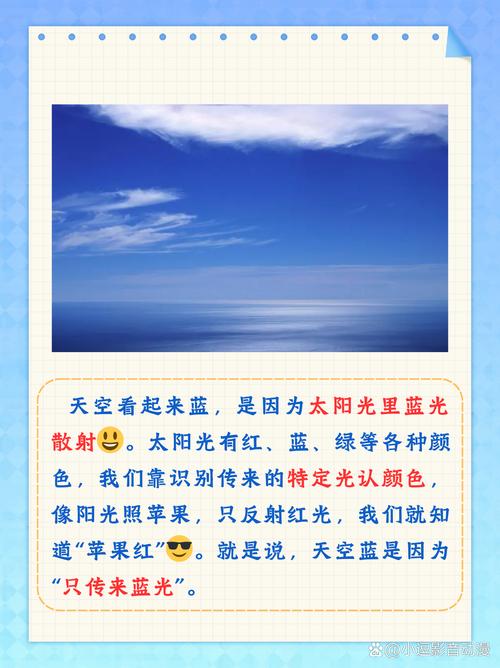

真正点燃科学火炬、驱散核心迷雾的,是英国物理学家瑞利勋爵(Lord Rayleigh)。他并未止步于廷德尔的观察,而是进行了严谨的数学推导。瑞利的研究表明,光的散射强度与波长的四次方成反比。这意味着,波长越短的光,被散射得就越厉害。太阳发出的白光是由红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫等不同波长的光混合而成的。其中,蓝光和紫光波长最短,红光波长最长。当阳光穿越地球大气层时,大气中的氮分子和氧分子(其尺寸远小于光的波长)会像无数个微小的“散射点”。根据瑞利散射定律,蓝光被这些分子向四面八方散射的程度,远强于红光。于是,当我们仰望天空时,这些被大气分子剧烈散射的蓝光便充满了我们的视野,从而将天空“染”成了蓝色。

然而,一个敏锐的观察者可能会立刻提出疑问:既然紫光的波长比蓝光更短,理应散射得更强烈,那为什么我们看到的天空是蓝色的,而不是紫色的呢?这个追问恰恰体现了科学探索的精细与复杂。答案在于两个层面:一是太阳光谱本身的能量分布,太阳发出的紫光强度本就弱于蓝光;更关键的是第二点,我们人类眼睛的视觉生理特性。我们的视网膜上有三种视锥细胞,分别对红、绿、蓝光最敏感。它们对蓝光的综合反应远强于对紫光的反应,因此大脑最终“解读”出的天空颜色是蔚蓝色,而非紫色。这提醒我们,我们所感知的世界,是物理现实与自身生理结构共同作用的产物。

瑞利散射理论的成功,并未让科学的脚步停歇。爱因斯坦在20世纪初对这一现象进行了更深入的分子物理学解释,进一步夯实了理论基础。而这项研究的价值也远远超出了解释天空颜色本身。它帮助我们理解了为何夕阳是红色的——当太阳靠近地平线时,阳光需要穿过更厚的大气层,绝大部分蓝光都在中途被散射掉了,最终直达我们眼睛的便是所剩不多的、散射程度弱的红光。基于同样的原理,科学家们得以研究星际尘埃的分布、开发激光雷达技术,甚至分析污染颗粒物的大小与浓度。

回望这段历程,从廷德尔的初步探索到瑞利的精确量化,再到后世科学家的不断完善,“天空为什么是蓝色的”这一问题,完美诠释了科学 *** 的精髓:从观察出发,提出假说,进行数学建模和实验验证,并不断接受质疑与修正。它告诉我们,即使是最司空见惯的自然现象背后,也可能隐藏着深刻的物理规律。

下一次,当你再次沐浴在那片熟悉的蔚蓝之下时,或许能感受到一丝不同。那不再仅仅是一种颜色,而是宇宙法则在地球舞台上的盛大演出;是无数好奇心灵跨越时空的智慧接力;是人类理性之光刺破蒙昧的永恒见证。天空的蓝色之谜被解开了,但它所点燃的对世界的好奇与敬畏之火,将永远照亮我们前行的道路。

资讯网

资讯网